Muchas serán las anécdotas, acaso incontables los homenajes que se le rendirán a uno de los escritores más queridos de la literatura peruana y latinoamericana. Evocar el recuerdo de Vargas Llosa es abrir una polémica interminable, sin embargo, es necesario hablar de un hombre que vivió únicamente para escribir.

Por Marco Fernández

Ningún artículo, ensayo o libro que se publique en adelante podrá abarcar la totalidad de la vida de Vargas Llosa, menos aún su obra. Valen los intentos y con ello deberemos conformarnos.

El escritor argentino Rodolfo Fogwill, en su magnífico cuento «Otra muerte del arte», menciona lo siguiente: «En fin: nada peor que estar enfermo de literatura. Corrijo: nada peor, para la literatura, que estar enfermo de literatura (…) Pero vivir de la literatura, o vivir en estado de literatura, no son enfermedades: son errores». Basta con imaginar al pequeño Mario escribiendo o leyendo para tener una figura precisa de esa enfermedad. Pero a diferencia del sarcasmo y evidente pesimismo «Fogwillesco», en Vargas Llosa es todo lo contrario. La gula literaria y el desenfreno por la escritura no fue más que el manifiesto de una entrega total al solitario oficio de escritor.

Fue precisamente en los años de su estadía en Cochabamba donde aprendería a leer y escribir, memorizando versos de Darío que su abuelo, aficionado a la poesía, le enseñaba. Pero este solo fue el principio de la enfermedad. A los catorce años, fue enviado por su padre al Colegio Militar Leoncio Prado del Callao, en el que recibiría una estricta formación entre los años 1950 y 1951. Pese a lo que se podría pensar respecto a una experiencia como esta —cualquiera habría sucumbido ante tal hecho— Vargas Llosa reconoció que fue la época en que más leyó y escribió, siendo sus autores de cabecera Víctor Hugo y Alejandro Dumas.

La literatura como refugio sería el punto exacto para definir esta etapa de la vida del joven Mario. Evidentemente, no enfermó como cualquier aspirante a escritor que vive de los sueños y las ansias de gloria. La consolidación de su vocación como escritor llegó precisamente en medio de las barracas del colegio, con las ficciones como su única salida de la realidad—quizás pensamos en Roberto Bolaño y la literatura como su tabla de salvación ante la enfermedad, o en el cubano Reinaldo Arenas, para quien la literatura se convirtió en su único fusil para enfrentar a un régimen dictatorial—. Tal vez por ello Vargas Llosa sentía esa inclinación total por la ficción; basta recordar una de sus más conocidas frases: «Escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad».

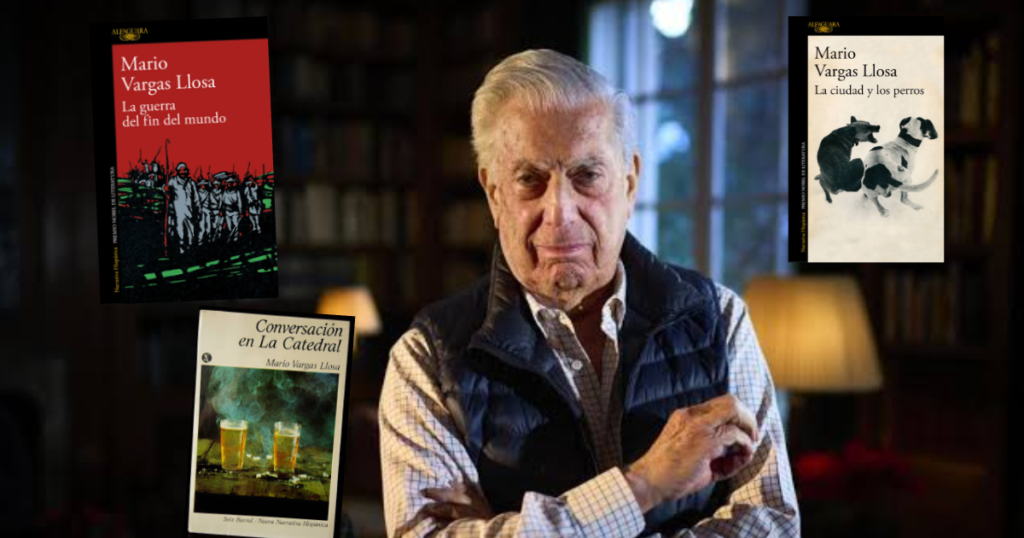

No debería extrañarnos entonces que La ciudad y los perros (1963) represente la vía de escape a la que nos referimos. Podríamos imaginarla como acaso la más sutil de las venganzas, aquella que solo se consigue con mentiras. Y, Vargas Llosa fue el más querido de cuanto mentiroso haya transitado por los caminos de la literatura. Nos hizo creer en las visiones del Poeta Alberto Fernández, en los monólogos de el Esclavo Ricardo Arana, en las correrías del Jaguar, en las órdenes imperantes del teniente Gamboa.

Si volvemos a Fogwill y a la «enfermedad», entonces podríamos colocar a Vargas Llosa como un mitómano predestinado. Cualquiera que haya disfrutado sus historias deberá aceptar que fue timado de la manera más pícara: aquella que surge de un relato bien contado.

Cómo olvidar la historia de don Anselmo o aquel grupo de mediocres y picadores llamados Los inconquistables —a la que pertenecía el Sargento Lituma— en La casa verde; cómo olvidar esa pregunta de Santiago Zavala en Conversación en la Catedral qué hoy cobra más relevancia que nunca: «¿cuándo se jodió el Perú?»; ¿es posible no conmoverse con la integridad de Pantaleón Pantoja o sucumbir ante los encantos de la Brasileña?; seguramente más de uno recordará las prédicas de Antônio Conselheiro o el triste final de el Beatito tras la derrota de los yagunzos en La guerra del fin del mundo; nadie podrá negar el manejo excepcional del erotismo en Elogio a la madrastra, a través de la historia de Rigoberto y Lucrecia. De esta manera, podríamos llenar decenas de páginas —libros, ¿por qué no?— con los protagonistas de esas mentiras a las que solemos llamar cariñosamente cuentos o novelas.

La obra de Mario Vargas Llosa no solo representa un legado de valor incalculable en la literatura peruana, sino que además, y mucho antes de su desaparición, fue uno los faros de las letras latinoamericanas. Último sobreviviente de aquel cuarteto que llevó el boom hacia la cumbre, podemos decir, tal vez con algo de nostalgia, que en ese sentido nos hemos quedado solos. La estructuración de sus historias, la administración de los recursos narrativos, las temáticas que desplegaban sus relatos y el vicio de escribir no son más que algunas características de su escritura, una que probablemente será replicada, pero jamás igualada.

No debemos olvidar también el constante tributo que realizaba Vargas Llosa hacia sus autores favoritos. Ahí tenemos La verdad de las mentiras; El viaje a la ficción. El mundo de Juan Carlos Onetti; García Márquez. Historia de un deicidio; Cartas a un joven novelista; Medio siglo con Borges; La mirada quieta (de Pérez Galdós), entre otros ensayos que confirman a su autor como un hombre enfermo de literatura, esclavo de su escritura y merecedor de la eternidad.

Y esto tuvo su recompensa en el 2010, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, para disgusto de muchos y congratulación de otros. Lo cierto es que, como dijo el narrador Antonio Gálvez Ronceros en una entrevista, el buen Mario «se lo buscó». Esa tal vez es la clave de la eternidad de Vargas Llosa. Vivir para escribir, para ser feliz, para ganar un Nobel, para vivir en una realidad alterna en la que solo es posible existir si se toma por vocación a la escritura.

Adiós, Mario. Hasta que nos volvamos a ver. O, mejor dicho, hasta que volvamos a leerte, pues para cualquier lector que se precie de serlo, la lectura es la resurrección constante de un autor. Así que será mejor decirte solo hasta luego. Al rato nos vemos.