Los dos editores entrevistados representan a los siete miembros del Gremio de Editores de Guadalajara, armado para fortalecer a las editoriales independientes de la región tapatía.

Con la intención de unir fuerzas frente a las dificultades económicas debido a la pandemia, y para visibilizar a las editoriales independientes fuera de la Ciudad de México, siete editoriales decidieron conformar el Gremio de Editores de Guadalajara. Esto se dio también en el marco de futuros compromisos, como el caso del nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro en 2022 por la Unesco, así como el nombramiento de Guadalajara como invitada de honor a la Liber 2021, que se llevará a cabo en Madrid entre el 13 y el 15 de octubre.

Felipe Ponce y Luis Armenta están a la cabeza de Ediciones Arlequín y Mantis Ediciones, respectivamente. En esta entrevista conversaron sobre la situación de las editoriales independientes en México fuera de la capital, y la necesidad que vieron para conformar un gremio que pudiera profesionalizar la labor de estas editoriales independientes y fortalecerse mutuamente. También mencionaron qué perfil buscan para las editoriales que quisieran unirse al gremio.

El Gremio está conformado por siete editoriales tapatías: Ediciones Arlequín, Impronta Casa Editora, Literalia, Mantis Ediciones, Paraíso Perdido, Petra Ediciones y Salto Mortal.

¿Este gremio busca descentralizar la industria editorial en México? ¿Por qué?

Luis Armenta: Más que descentralizar la industria buscamos su visibilización. Las instituciones, sobre todo las nacionales, tienden a mirar a Ciudad de México como lo único que hubiera en el país y esto es una mentira. Hay editoriales como Petra Ediciones, cuya directora está con nosotros en el gremio, que tiene más de 30 años. Además, cuenta con premios internacionales de publicaciones infantiles en ferias como la de Boloña o la de Fráncfort. Siempre ha sido invitada por instituciones extranjeras, pero cuando hay algún evento nacional, de Secretaría de Cultura, antes Conaculta, rara vez toman en cuenta a esta clase de editoriales. Y hablar de Petra es hablar de Arlequín o de cualquiera. Y hay una gran variedad de editoriales fuera de la capital que no se toman en cuenta. Entonces no se trata de descentralizar ―las que están en CDMX se van a quedar allí―, sino que se vean las que no estamos en la capital y que se capten con mayor calidad, con más trascendencia internacional.

Felipe Ponce: Guadalajara es muy conocida por la Feria Internacional del Libro, y también pienso que para nosotros es una gran oportunidad. Pero quizá para el exterior se invisibiliza el trabajo que hacemos por la magnitud de la Feria. Nosotros llevamos a cabo una labor editorial con larga trayectoria y profesionalidad, y buscamos hacernos más visibles para un frente común con ciertos aspectos que se han estado dando. La FIL es una de las causas por la cual nuestra ciudad ha sido nombrada por la Unesco como Capital del Libro para el 2022, ese es un poco el contexto por el que estamos enarbolando las banderas, haciéndonos más visibles, y también otros acontecimientos que se han sumado: hay una feria que cada año cambia de sede en España que es la feria Liber; unos años es en Madrid, otros en Barcelona. Se compone inminentemente de asistentes profesionales y nuestra ciudad es la invitada distinguida de la edición de este mismo año. Esto es algo importante para nosotros y queremos tener una participación activa.

¿Qué otras agrupaciones de este tipo hay en México y qué cambios se han visto a partir de ellas?

L.A.: La gran organización editorial es la Cámara de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), que se compone de una cantidad infinita, muy amplia, de editoriales, incluyendo los grandes grupos comerciales. Por lo tanto, el apartado independiente es una minoría en esta cámara. Felipe ha luchado desde años recientes, junto con otros colegas, para que se le otorgue un peso, aunque sea mínimo, a las editoriales independientes en una conformación gremial que privilegia, por supuesto, los intereses empresariales. No digo que es negativa para los grupos independientes, la Cámara ve por todos, pero los que más pesan son los grupos internacionales. Hay un grupo mayor― en tamaño, por supuesto―, que es la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes, la AEMI, a la que también pertenecemos algunos de nosotros. Esta se conforma por veinte editoriales y también intenta ser nacional, aunque se concentran muchísimas editoriales de CDMX, desde hace unos años conforman también editoriales independientes. Pero no están tan formados jurídicamente, es más una alianza, no hay esta parte profesional. No lo digo de manera negativa, pero desde el gremio sí queremos ser un grupo jurídicamente establecido para volvernos un frente mucho más poderoso a los embates que podamos encontrar. Nuestra experiencia de querer ser grupo viene antes de la designación de Guadalajara como Capital del Libro y como ciudad invitada a Liber. Las licitaciones, las reuniones con la Secretaria de Cultura, con la Universidad de Guadalajara y otras instituciones y la licitación de libros vienen desde antes; no aparecíamos en su mapa o aparecíamos casi como si nos quisieran hacer un favor; además, nos imponían unas reglas que como elementos independientes e individuales era muy difícil decir «acepto» o «no acepto». Empezamos a reunirnos para tratar estos asuntos con las bibliotecas, con la red estatal de Jalisco y a partir de allí inició la inquietud. Se suman estos elementos que ya mencionó Felipe y a partir de aquí queremos hacerlo. Pero insistimos con tener una agrupación ya formada completamente, con todos los estatutos, con todos las obligaciones y derechos sumándonos a la AEMI y a la CANIEM.

F. P.: La AEMI, como bien comentaba Luis, fue la primera organización de editoriales independientes. Eso fue un mérito muy grande, si no me equivoco tendrá unos quince años, es una pionera en ese sentido. Mantuvo y mantiene diálogos con organizaciones similares en distintos países de Latinoamérica y forma parte de la alianza mundial de editores independientes. Y el trabajo de la AEMI es muy meritorio, como menciona Luis, pertenecemos a ella como miembros activos, y nuestro Gremio se suma a estos esfuerzos, no establece ningún tipo de competencia, ayudará a trabajar en conjunto. En principio, tiene la peculiaridad de estar conformada por las editoriales afincadas en Guadalajara, y buscará representar a otras editoriales de otras latitudes, pero sobre todo las que no están en la CDMX. El país es muy grande pero no todo pasa en la capital, y sabemos que hay editores en otros estados que probablemente se sienten un tanto desprotegidos y quisieran tender puentes a una organización como la que estamos planteando ahora.

¿Cuál es la participación que buscan tener dentro del sector editorial en Guadalajara en particular y en general en todo México?

L.A.: En Guadalajara buscamos ser una parte más del diálogo activo, que se nos conceda para aprovechar la experiencia de la parte profesional. Los editores somos los actores principales en cuestiones como la Capital Mundial del Libro, y en algunas otras cuestiones como la FIL Guadalajara, donde hay un pasillo de editoriales independientes; este surge a partir de ciertas convocatorias, peticiones, o exigencias a veces, de que estuviéramos representados, porque antes la FIL no nos tenía en mente para conformar un pasillo. Esto se peleó y también la AEMI ha peleado por la Ley del Libro: muchas cuestiones a favor de reglamentar el libro, como la ley del precio único, vienen por incidencia de la AEMI, entonces queremos hacer algo parecido dentro de nuestro Estado. Que la red estatal de bibliotecas, y las instituciones, tanto las estatales como las municipales, nos consideren para dialogar con ellos, sumar esfuerzos. Lo hemos dicho muchas veces, que no sientan que somos el grupo disidente de otras alianzas. Somos el grupo que viene a complementar en esta manera local lo que la AEMI viene haciendo de manera nacional y que se hace de manera global con la CANIEM.

F. P.: Además, podemos incidir mucho en nuevas políticas públicas que contemplen mejoras en la cadena del libro. Por ejemplo, el tema de las bibliotecas, que nos preocupa muchísimo. Las bibliotecas nacionales están, podríamos decir, en semi abandono, las mantienen en los aspectos básicos, pero por ejemplo no hay políticas claras de atención, nada está programado, ni siquiera organizado, para que pudieran darse compras de manera periódica, no hay nada de eso. En ese aspecto yo creo que la conformación del Gremio podría incidir en estos aspectos y otros más.

¿Cómo va el tema de la Ley del Libro en México?

L.A.: Es muy curioso el tema, porque fue publicada hace unos años, pero el reglamento tardó en aparecer. Lo mismo está ocurriendo ahora con la ley de bibliotecas. También estamos obligados a nuevos repositorios, pero para eso tampoco hay un reglamento establecido. Estas cosas ocurren mucho en México: aparece una ley que obliga a que la cumplas, como la del precio único, y según la ley anterior estamos obligados a cumplirla por dieciocho meses, no podemos modificar los precios de estos libros llamados «novedades», pero en su momento no existía un reglamento, entonces no había penalización si alguien lo modificaba. Y quienes incurrían en esto mayormente eran las grandes librerías, que lo modificaban a su antojo. Nosotros les mandábamos el libro con el precio único, pero ellos después te pedían un descuento independientemente de la consignación. Esto ha sido también un problema con el que tenemos que luchar sobre todo los independientes, porque si nos obligan a hacer una consignación del 40% o 50% y aparte te piden un descuento del 30% que ellos van a ofrecer a nombre de una librería y no a nombre del editor, los precios de producción ya no están siendo respetados; y eso que están bajo una ley, imagínate cuando estábamos a la libre oferta y demanda. Eso puede ocurrir en México y, de hecho, ocurre.

F.P.: Y es lo mismo que hace Amazon cuando unilateralmente da un descuento. Ofrece más baratos los libros para ganar, evidentemente, ser más atractivos y perjudicar a la competencia. Esto no está reglamentado, y obviamente los grandes grupos editoriales en México y grandes grupos de librerías hacen exactamente lo mismo. Hay un desequilibrio entre ellos y los pequeños libreros, y hay muchos esfuerzos libreros en el país, minúsculos, muy heroicos, pero que dan una batalla importantísima contra estas grandes superficies de venta de libros. En cambio, estas sí dan esos descuentos afectando al sector y sin pactar con el editor. Finalmente, el que asume ese descuento es la última parte, es decir nosotros, los editores. Nosotros podemos negociar un descuento con los libreros, pero casi de rigor se ha impuesto un 40% de consignación.

L.A.: La consignación, que es la parte de ganancia de las librerías ―que, por supuesto tienen que tenerlo, porque pagan rentas, servicio, luz, agua, personal― sí la negociamos, pero el precio único de venta al publico no se negocia. Nosotros trabajamos con librerías pequeñas porque son quienes más leales resultan; no tanto las grandes cadenas, mucho menos de las que habla Felipe porque son internacionales y entonces no negocian, imponen el precio e imponen el descuento. Esto es un negocio del precio de consignación, pero el libro se mantiene al precio único que nosotros ya debimos haber programado con los gastos de producción, prorrateado con los gastos de envío, la publicidad, prensa, etcétera. Si nos equivocamos, tenemos que respetar esos dieciocho meses a dos años. Los libros que salen de la categoría «novedad», luego de los dieciocho a veinticuatro meses establecidos, ya se les puede modificar el precio, ya podemos hacer promociones, pero el que se considera novedad es intocable. Podemos hacer otras promociones alrededor, pero ese precio de salida al público no se negocia.

Estamos hablando de tiempos de pospandemia, que en todos lados golpeó no solo a la distribución sino a la desaparición de librerías. Ahora es un milagro que, en algunas ciudades de México ―al menos en Guadalajara y Monterrey, que yo sepa―, están creciendo, están naciendo librerías independientes, esto habla de que nuestros aliados naturales deben ser estos libreros que arriesgan por el libro a pesar de que no son los mejores momentos para abrir una librería.

Por lo que se ha visto, las editoriales y librerías han ganado un poco de ventaja a lo largo de una pandemia, debido a que en ellas participan menos personas.

F.P.: Yo escuché en una conversación el otro día que las editoriales independientes somos muy resilientes, resistimos y nos adaptamos rápido justamente por el tamaño.

L.A.: Pero esto parte más allá de las ventajas. Yo no podría ver una pandemia como ventajosa para un editor independiente de ninguna manera, se cerraron los canales tanto de distribución como de venta, inclusive con las actividades que hicimos en línea. A la gente le puede gustar ver una presentación o una charla, pero no te compra el libro de inmediato; está más acostumbrada a que se compre dentro de la presentación, que se lo firmen, y todo este conjunto de elementos que conforman esos eventos. Entonces no estuvo nada fácil. Lo que sí, absorbemos muchos menos gastos que los editores grandes, es verdad, pero también lo que nos mantiene es la pasión por los libros. Generalmente, los independientes somos poetas, narradores, ensayistas, entonces estamos preocupados por la literatura en serio, y no porque dependamos de un sueldo, un aguinaldo o una prestación como puede ocurrir en caminos más amplios como los negocios más comerciales. Creo que la pasión por los libros es lo que nos mantiene resistiendo e insistiendo, no tanto las ventajas o las desventajas del mercado y las posibilidades sociales y económicas.

Aun con la pasión, que es lo mas importante, tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que pagar renta, y esto sale con la venta de libros y el pago de otros servicios, conferencias y demás.

¿Qué perfil buscan en sus agremiados? ¿Qué requisitos deben cumplir?

F.P.: Que tengan el mismo perfil de independencia, que publiquen literatura y apuesten por sus autores. Hacemos una distinción muy clara entre las entidades editoriales que ofrecen servicios editoriales y las que apuestan por una conformación de su catálogo; a nosotros nos interesan las segundas, aquellas que se comprometan en promover y publicar autores. No necesariamente deben contar el perfil literario, pero es preferible que lo tengan.

Luis: Aparte del perfil, que es importante, también buscamos que sean profesionales. En Jalisco, al igual que en muchas partes del mundo, hay editores ocasionales, los que aparecen cuando hay algún apoyo o beca, los que no sacan el ISBN porque no les preocupa que la publicación circule o se venda, o los que sacan el libro y se lo entregan a un autor y ya consideran que hicieron su trabajo; estos que algunas veces se llaman «editores puros», que hacen el libro, lo entregan a sus autores y no sienten otro compromiso al respecto. Este tipo de editores, si bien los respetamos, no los vamos a aceptar en el gremio. Queremos a otro tipo con mayor compromiso.

Componen el Gremio de Editores de Guadalajara:

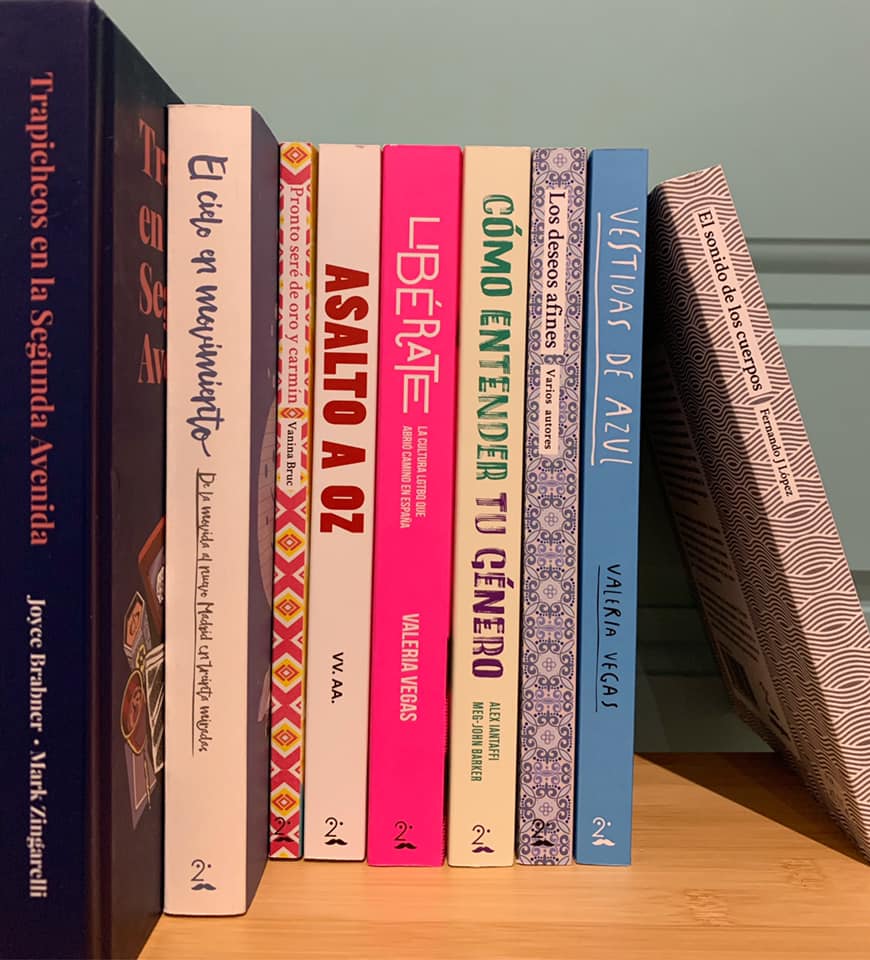

Ediciones Arlequín. Se fundó en 1994. Su catálogo publica narrativa de autores contemporáneos provenientes de culturas periféricas. Están presentes en Facebook, Instagram y su página web.

Impronta Casa Editora. Fundada el 2014, se dedica a publicar con tecnologías antiguas, como los tipos móviles y linotipia. Su catálogo se compone de poemas largos, conferencias o poemarios cortos. Están presentes en Facebook, Instagram y su página web.

Literalia Editores. En el mercado desde 1988, ha publicado a más de 130 autores mexicanos en libros colectivos de poesía y narrativa. Están presentes en Facebook.

Mantis Editores. Se dedica a publicar poetas desde 1996. En su catálogo hay más de 400 escritores en varios idiomas. Están presentes en Facebook, Instagram y su página web.

Paraíso Perdido. La editorial se fundó el año 1998. Desde entonces, han publicado a ciento treinta autores, entre mexicanos y extranjeros, que van desde la narrativa, el ensayo, la crónica, la novela gráfica, los libros ilustrados y la traducción de poesía. Están presentes en Facebook y su página web.

Petra Ediciones. Edita libros sobre iniciación al arte, fotografía, literatura, documentales o informativos, teatro, divulgación científica y creación de ciudadanía para públicos infantil y juvenil. Están presentes en Facebook, Instagram y su página web.

Salto Mortal. Desde el 2012 esta editorial publica poesía, libro álbum, cuentos y no ficción. Están presentes en Facebook, Instagram y su página web.