Existen muchas maneras de abordar la vas obra del premio nobel, la cual, al día de hoy, continúa sorprendiendo a entendidos y a quienes se acercan por primera vez. En el siguiente artículo, el escritor Horacio Hidalgo Ledesma propone un método bastante peculiar para empezar a leer a uno de los escritores fundamentales del Perú y América Latina.

Por Horacio Hidalgo Ledesma

Es un hecho que quienes ahora bordeamos los cuarenta tuvimos una primera aproximación a la figura de Vargas Llosa por una vía que en nada involucraba sus obras literarias. Estaba lejos de nuestra comprensión aquel portentoso escritor que había ganado el Premio Rómulo Gallegos y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el eterno candidato a un Premio Nobel de Literatura que se le negaba obstinadamente. Para nosotros era, sobre todo, el señor canoso con dicción cantarina que salía por televisión promocionando su candidatura para las siguientes elecciones presidenciales, en medio de la reverdecida esperanza de quienes, como nuestros padres y abuelos, lo veían como el único aspirante por el que de verdad valía la pena votar. Se extrapolaba su prestigio de escritor hacia el terreno de la gestión pública y se presumía que sería el hombre que con su liderazgo lograría sacarnos del hoyo de la pobreza, la violencia, la corrupción y el atraso. ¿Acaso daba alguien un céntimo por su contendiente en la segunda vuelta, aquel señor de apellido japonés que absolutamente nadie conocía?

Sin embargo, el desconocido ganó y el asombro fue tal que muchos fuimos empujados por las circunstancias a bosquejar el trasfondo de la fama que precedía al derrotado candidato. Vargas Llosa se alejó del Perú, al menos físicamente, pero ya su nombre resonaba en nuestras cabezas con los ecos de una celebridad que parecía venir desde el comienzo de los tiempos… Solo algunos años después los más insatisfechos nos dimos a la tarea de cotejar el mito con la experiencia de leerlo, pero sin orden ni concierto, sumergiéndonos en un libro tras otro y tratando de rescatar en cada uno lecciones esenciales sobre el arte de escribir, aunque también sobre el Perú, el país donde se sitúan buena parte de sus historias.

A modo de inicio

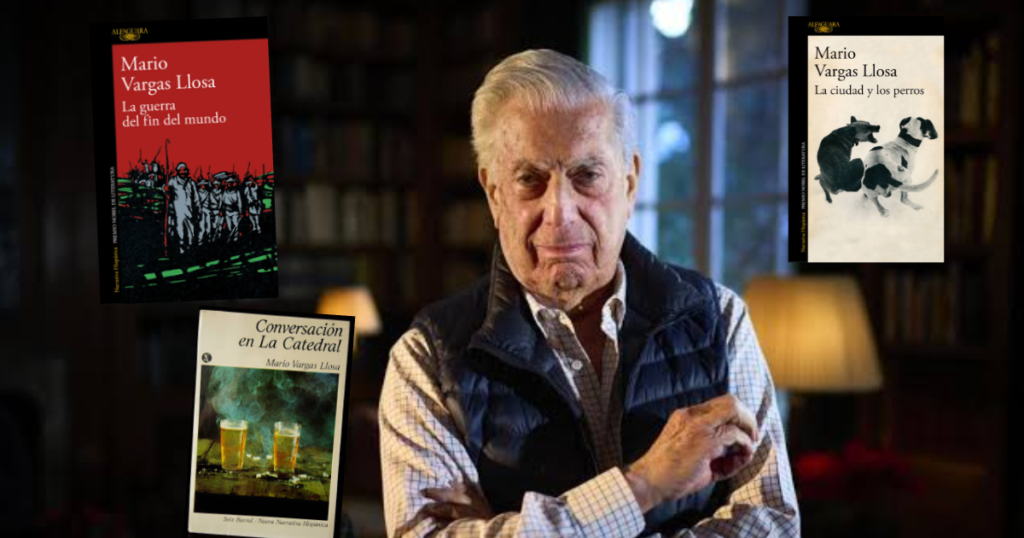

Me inclino a pensar que hay una ruta hacia un conocimiento cabal de la obra de Vargas Llosa y, si acaso fuera también posible, de algunos aspectos importantes del hombre que hay detrás de ella. ¿Por dónde empezamos? Tal vez debamos repasar primero los caminos más habituales. Aunque no se haya publicado y sea imposible conseguir una copia en sitio alguno, los iniciados tardarán poco en mencionar que siendo todavía un adolescente Vargas Llosa escribió una obra de teatro titulada La huida del Inca, y muy probablemente proseguirán recomendando los cuentos reunidos en Los Jefes; a partir de allí el sendero más trajinado empieza en La ciudad y los perros, como primer hito en una larga cronología de novelas magistrales y ensayos fundamentales que solidificaron la fama del escritor peruano.

Será menester que los entendidos propongan un primer acercamiento a la obra de Vargas Llosa siguiendo esa linealidad, o que se salten las convenciones temporales —que con tanta osadía revolucionó el escritor en sus novelas— y atiendan en sus recomendaciones los gustos y preferencias del lector interesado. ¿Te gustan las novelas policíacas? Ahí tienes ¿Quién mató a Palomino Molero? y Lituma en los Andes. ¿Prefieres las novelas políticas? Conversación en La Catedral es lo que debes leer… Planteamientos muy sesudos y pertinentes, sin lugar a dudas.

Yo propongo una ruta diferente. Una ruta que no aborda linealmente la cronología de las obras de Vargas Llosa ni mucho menos las clasifica en géneros que puedan acotar su global comprensión. Una pequeña guía, muy libre y muy anárquica, si se me permite, que va desde esas elecciones perdidas hacia la prodigiosa claridad del escritor que en sus años maduros supo regalarnos El sueño del celta y Tiempos recios; una guía que recién mucho más adelante se permitirá una vuelta sobre los pasos para encararnos con la complejidad formal de La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en La Catedral, las tres primeras novelas de Vargas Llosa, que son además las que le ubicaron como uno de los más grandes renovadores de las letras hispánicas.

La autobiografía como punto de partida

Entonces volvamos sobre aquellas elecciones presidenciales que dieron lugar no solo al intelectual lastimado en su amor propio por haber sido derrotado en las urnas, sino también al artista que lamió sus heridas haciendo lo que mejor sabía hacer, es decir, escribir. El pez en el agua fue el resultado de aquel ejercicio de auto resarcimiento. De corte biográfico y una de sus obras más emblemáticas y significativas, El pez en el agua es, a mi juicio, la piedra de Rosetta para la obra del escritor peruano. A quienes deseen conocer la semilla de su inconformidad mucho antes de que el artista en ciernes escribiera la primera palabra en la primera página de su primera novela, o quieran sopesar los sacrificios a los que se vio sometido cuando sus trajines de improvisado político y candidato no le daban casi tiempo para leer —y para escribir todavía menos—; cabrá recomendarles que lean ese libro antes que ningún otro.

Así podrán hurgar en la historia de las dos frustraciones fundamentales de la vida del autor: la frustración del niño mimado que un buen día conoce a su padre, a quien creía muerto, y ve cómo la arbitrariedad y prepotencia de este desconocido contamina de miedo, lo que hasta entonces había sido el paraíso de una infancia protegida en el seno de la familia materna; y la frustración del gran escritor que puso a un lado la mayor pasión de su vida —los libros, la literatura— para abordar la fallida empresa de tentar el poder y lograr cambios positivos en una sociedad agonizante, mientras el terrorismo y la inoperancia estatal, el desempleo y la desesperanza, sobrevolaban los escombros de un país al borde del colapso. La lucha del niño nos entregó al escritor, y la derrota del político nos lo devolvió. Así debió de haberlo entendido el mismo Vargas Llosa. No por nada, El pez en el agua alterna episodios de su infancia con aquellos de su periplo electoral.

Dos novelas fundamentales

Una vez comprendidas las motivaciones del artista, habrá que seguir postergando La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en La Catedral, novelas de un virtuosismo técnico que el lector poco avisado aún podría encontrar herméticas y excesivamente complejas; habrá que saltar con garrocha La guerra del fin del mundo, una de las mejores novelas latinoamericanas jamás escritas; y habrá que dejar para más adelante, también, trabajos de menor calado como Pantaleón y las visitadoras y ¿Quién mató a Palomino Molero?, que no por menos ambiciosas dejan duda sobre la calidad y la destreza narrativa de su autor. Es en este punto donde se impone la lectura de dos novelas imprescindibles: La fiesta del chivo y El Paraíso en la otra esquina.

Jamás titubeo Vargas Llosa en condenar las dictaduras de todo pelaje, vinieran de donde vinieran, porque cada una de ellas simbolizaba a ese padre abusador e insensible que tildaba el quehacer literario como un mero pasatiempo de afeminados; y La fiesta del Chivo es, con su descripción de la brutal dictadura bananera de Rafael Trujillo y el posterior asesinato del jerarca, un trasunto literario de aquella otra dictadura contra la cual el niño Mario nunca supo luchar, como no fuera a través de los libros que leía y las historias que bosquejaba con el pulso todavía vacilante de un aprendiz.

El Paraíso en la otra esquina, por su parte, contiene la clave para comprender el idealismo que llevó al escritor a dejarse convencer para candidatear en las elecciones presidenciales del año 90; porque allí, en la Flora Tristán que se pasea por media Francia postulando el paraíso socialista y la emancipación de la mujer, frente a auditorios conformados por obreros y artesanos, se encuentra el converso Vargas Llosa que de haber llegado al poder habría impulsado un paquete de medidas liberales sin precedente alguno en el Perú; y también porque allí, en el Paul Gauguin que lo dejó todo —su familia, su comodidad burguesa—para irse a vivir a la Polinesia Francesa, donde pintaría varios de sus más famosos cuadros, se encuentra el artista amante de la perfección formal, que puso en pausa su amor por la literatura para montarse en el potro chúcaro de una candidatura presidencial, y que a pesar del trauma de la derrota hubo de retomar sus afanes de escritor como un improbable Adán a quien se le ha obsequiado la posibilidad de retornar al paraíso.

El fin del camino

A partir de este punto, siéntase libre el lector de proseguir como le venga en gana. Quizá no dé lo mismo leer Los cachorros después de La tía Julia y el escribidor, o entremezclar las disquisiciones eróticas de don Rigoberto con los empeños humanitarios de Roger Casement, pero en esta etapa de nuestro viaje bien cabe atender a los mandatos del instinto en vez de acatar las directrices de un orden lógico y racional: fungiremos de Vargas Llosa, entonces, nos dejaremos colonizar por las musas, como cuando un nuevo tema tomaba por asalto al novelista y se le imponía sin que pudiera o quisiera resistirse. Así podremos abrazar la universalidad de lo que a simple vista parece anecdótico y meramente local, y recorreremos con sensación de familiaridad lo que transcurre en geografías por completo desconocidas para nosotros. Allá, en los sertones brasileños. En el escritorio de Flaubert y en el dormitorio de Víctor Hugo. En la Guatemala sojuzgada por el macartismo y la United Fruit Company.

Luego de este gozoso desbarajuste, habremos de tomar un desvío que nos lleve por fin hacia la prueba máxima que tanto hemos anticipado; por fin estaremos listos para leer La ciudad y los perros, conocer al Poeta, al Jaguar y al Esclavo, respirar el aire opresivo de ese Perú tan violento y lleno de contrastes con el que Vargas Llosa tuvo recién contacto cuando su padre lo mandó al Colegio Militar Leoncio Prado con la ilusa idea —vaya que lo fue— de que así abandonaría aquella tonta vocación por las historias y los versos. Entonces aprovecharemos el impulso para quemarnos en el fuego de La casa verde, ser cómplices de los inconquistables en la Mangachería y recorrer la Amazonía en la balsa del bandido Fushía; y así estaremos listos para la amplia gama de recursos narrativos que el todavía jovencísimo Vargas Llosa pondrá a nuestra disposición en Conversación en La Catedral. Listos para la avenida Tacna, que junto a Zavalita miraremos sin amor preguntándonos en qué momento se había jodido el Perú. Porque el Perú fue el comienzo de este largo y complejo itinerario pero ha de ser también su punto de llegada, y de aquí solo cabrá preguntarnos si hay algo de verdad en la famosa frase de Zavalita o si quizá sería mucho más pertinente reformularla, decir, por ejemplo, que no es verdad que el Perú se haya jodido en algún momento sino que jamás ha dejado de joderse; decir, por ejemplo, que hay esperanza pese a nuestra mirada sin amor sobre aquello que nos resulta más cercano. Después de todo fue el mismo Vargas Llosa quien, poco después de anunciársele como ganador del Premio Nobel de Literatura, dijo para emoción de muchos y enojo de tantos otros: «el Perú soy yo, aunque a algunos peruanos no les guste». Entonces a lo mejor vale la pena soñar con un Perú distinto.

A lo mejor vale la pena zambullirse en ese vasto universo que representa la obra de Vargas Llosa y conocer un poco más al Perú y la enorme promesa que se encarna en quienes han nacido en esta tierra. Rindamos un homenaje al Perú, entonces. Leamos a Vargas Llosa. Leámoslo, aunque no sea siguiendo esta pequeña propuesta, que no por pequeña deja de ser presuntuosa.

Leámoslo de cualquier manera y en cualquier orden, sí, pero leámoslo siempre.