La lectura, ese hábito maravilloso y en constante cambio, es uno de los fenómenos más estudiados a lo largo de la historia. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo se enfoca en las escuelas y ante los lectores del nuevo siglo? ¿Cómo se gesta el gusto por la lectura? Luis Miguel Espejo, docente de la Escuela de Edición de Lima, responde estas interrogantes en la siguiente entrevista.

Por Marco Fernández

Mucho se ha hablado, teorizado y emprendido en favor de la lectura. Pero vamos a la semilla, ¿cómo es que se despierta este hábito en los niños? ¿Dónde tiene su origen?

Los niños siempre tienen curiosidad por el mundo. Es natural en ellos preguntar por qué y también imitar, sea lo bueno o lo malo. Si en casa hay disponibilidad de material de lectura, revistas— lo que en mi época llamábamos “chistes”— o libros y, además, hay ejemplo de los adultos que leen, los niños pueden sentir esta atracción y curiosidad por esa acción. En realidad, el acto de leer en esa etapa se trata de un acompañamiento, ya sea leer un cuento antes de dormir o acompañarlos cuando tienen una tarea escolar y no entienden un texto. Es necesario comprender que hablamos de niños del siglo XX, pues a estas alturas también están leyendo en pantalla textos breves o en Youtube. Es decir, se están acostumbrando al consumo de información en movimiento.

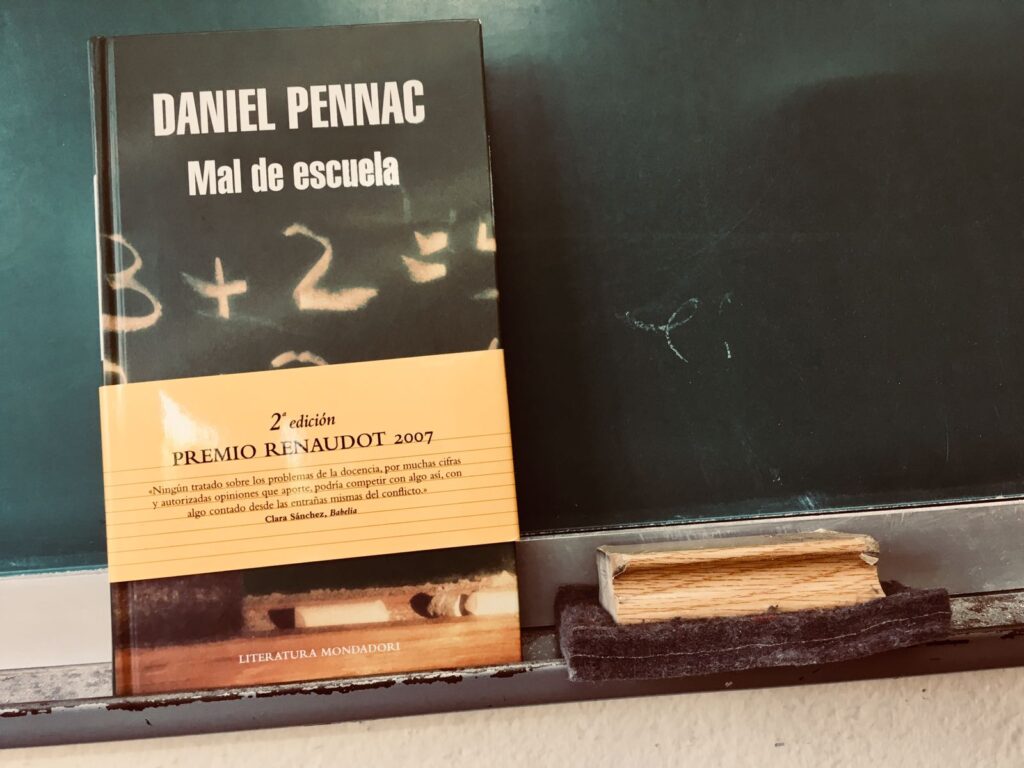

Mencionaste una palabra muy importante: curiosidad. Digamos que esta característica lleva al niño explorar el libro y todas sus dimensiones. Pero, ¿qué pasa con ese niño que está creciendo y de pronto se topa con el libro equivocado? Como decía Daniel Pennac en su libro Como una novela, no hay libro malo sino malas experiencias que necesitan de una reconciliación.

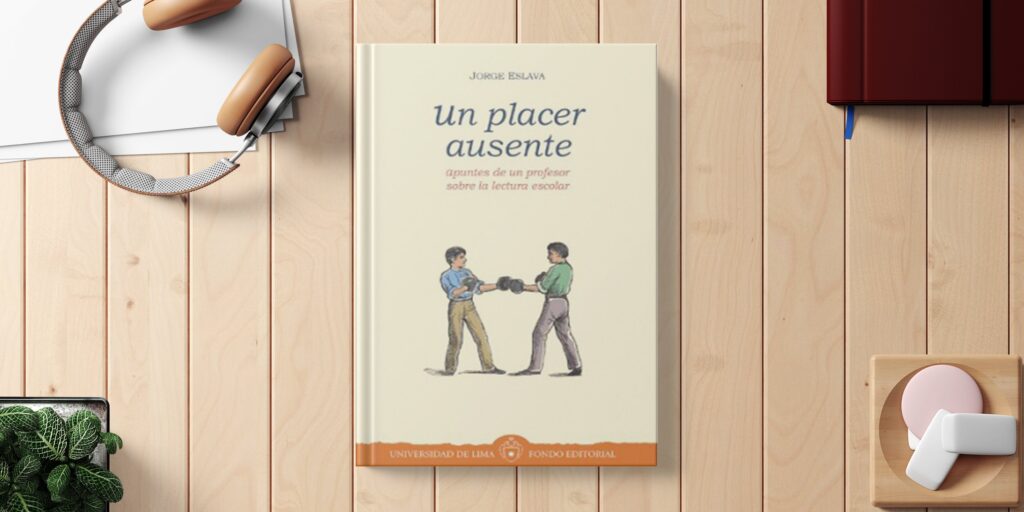

Esto puede suceder en la niñez o en la adolescencia también. A veces uno tiene que leer ya sea por el colegio o por obligación. De pronto, el libro no cala, no entra, no corre. Recuerdo que en una conversación con Jorge Eslava saltó el tema del libro bueno, el libro malo, el lector bueno y el malo, y convenimos en lo que dices respecto a que no hay libro malo, sino un mal momento para leer. Cuando leí Rayuela tenía unos dieciocho años y me costó bastante. Pero volví a ella a los diecinueve, a los veintitrés, veinticinco, treinta y tantos y, cada vez que la leo la entiendo y disfruto mucho más. Lo mismo pasa con Moby Dick y un montón de clásicos. Una buena herramienta que pueden tener los padres y los mismos jóvenes al enfrentar una situación de este tipo es recordar, a modo de mantra: «A lo mejor no es el momento para este libro. Ya vendrá otro». Otra cosa en la que concordamos con Jorge en aquella conversación fue que, sino encuentras en las primeras páginas ese enganche para leer, no te obligues a hacerlo. Si no estás leyendo por placer, déjalo y busca otro libro. En esa búsqueda es posible que encuentres una joya insospechada. Lo importante es propiciar el ejercicio de la lectura porque activas rutas neuronales que no podrán efectuarse de otra manera. Además, el libro, a diferencia del periódico que se descarta y olvida al día siguiente de ser consumido, tiene la fascinante característica de la relectura, sobre todo si es que hablamos de literatura.

Ya que hablábamos de Pennac, recuerdo mucho los Derechos del Lector, donde dice que una persona tiene derecho a abandonar un libro si no le gusta. En los colegios, por lo general, la lectura es casi una imposición más que una actividad placentera.

La lectura por placer sería el ideal, sin embargo, es cierto que muchas veces se generan lecturas por obligación. Para poder dar un examen sobre la obra de Homero o los clásicos, necesariamente debes leerlos, no basta con ver un resumen. Y, ¡tienes que sufrir a Homero! El asunto es que, tanto Homero, como la Biblia o los clásicos son libros que fueron escritos para personas de una época específica. Lo mismo ocurre con los libros de ahora. No es fácil entrar sin acompañamiento a algunas lecturas como, sin ir tan lejos, Don Quijote de la Mancha. Me parece excelente que haya versiones adaptadas para jóvenes, pero sería oportuno que se pueda hacer una lectura del texto original de la primera y segunda parte con un acompañamiento bastante integral. No se trata solo de leer la novela, sino analizar que situación atravesaba España en aquel momento, por qué surgió ese libro, qué necesidad tenía Cervantes de acabar con las novelas de caballería, el nivel de analfabetismo en España, la alimentación de la gente, entre otros factores. Todo esto va configurando un entorno que facilita entender por qué hay ritmo en la lectura del Quijote, por qué usa algunas frases, por qué hay frases largas, las interacciones entre la narración, la historia y los personajes. El contexto ayuda bastante a entrar en ese disfrute.

Es posible que estemos frente a una cadena de malas percepciones, de libros equivocados y momentos poco oportunos. De alguna manera, esto también influye en la percepción que un educador puede tener sobre la lectura. No se dice en voz alta, pero muchas veces los profesores no leen, entonces, ¿cómo podrían inculcar a sus estudiantes el placer y el disfrute de la lectura?

Otra vacuna que pueden inculcar los educadores y lectores adultos es que la literatura no habla consigo misma, sino que dialoga con otras literaturas. El Quijote hace referencia a las novelas de caballería. Hay superhéroes que salen de tragedias o mitos griegos. Incluso todas las telenovelas mexicanas clásicas provienen de unos cuantos de esos mitos: la lucha contra el destino, el chico que desea superar las barreras sociales, la chica que busca el amor y al final se casa y todo es color de rosa. Eso es un tópico tan antiguo como el agua hervida. Otra recomendación es leer más allá del texto, no quedarse solamente en el libro. De todas maneras, hay conexiones con otras tradiciones literarias. Por eso la literatura es uno de los pocos espacios donde los libros se reeditan tal cual. Si haces una buena traducción, sumada a una buena edición, tienes un buen libro asegurado.

Daniel Cassany menciona que más que leer, se trata de comprender. Tenemos tantas cifras en pruebas PISA y otras tantas cuestiones que nos arrojan que en el Perú no se lee mucho. Pero no solo se trata de la cifra dura, sino analizar por qué la gente no lee. Pienso que solo nos guiamos por los números para luego lamentarnos por lo que no se hace. Pero, la pregunta es al final quién arregla este problema.

Si intentásemos encontrar una solución al problema, tardaríamos por lo menos una o dos generaciones. Esto no se arregla con una ley ni con una práctica. Muchas de las cosas que faltan es información de buena calidad. Por ejemplo, estaba dictando una clase —solamente eran mujeres— y les dije a mis alumnas: «¿Cuándo fue la última vez que vieron a un hombre leyendo?». La misma pregunta me la realicé yo mismo y recordé a un hombre leyendo un libro en enero de este año. Eso puedes verlo en Buenos Aires, en Madrid, quizás en México, en un mundo de habla hispana me refiero. Pero acá en Perú eso es un poco difícil. La mayoría de los hombres aquí leen periódicos, pero si he visto a mujeres leyendo libros. Preguntarse el por qué es válido, pero se necesita data para corroborar. Sabemos que el sistema educativo está muy abandonado, manoseado y estancado. Yo siento que estamos yéndonos un poquito más hacia tiempos medievales con este abandono de la educación en general. A los chicos no se les está enseñando a pensar de forma crítica, sino que se insiste con la misma cantaleta de leer, memorizar y responder preguntas. Eso es un nivel muy básico. Lo que necesita la educación y la producción de la industria del futuro es que las personas puedan pensar. De hecho, más importante que solamente enseñar y paporretear respuestas es fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, es decir, enseñarles a debatir, a escuchar, a sopesar ideas, a obtener información y a discriminarla, y a formular conclusiones. Es un trabajo enorme, pero siento que no se está fomentando en las escuelas. Tengo dos hijos en edad escolar y me dejan la sensación de que están haciendo con ellos lo mismo que hacían conmigo en los años ochenta. ¿Cómo se soluciona esto? Por varios frentes. Por un lado, la disponibilidad y el acceso a los libros. Aquí en Perú todavía es caro comprar libros. Y no hablo de que se generen subvenciones, sino que se desarrolle una política integral que hiciese tanto del libro electrónico como del físico un objeto de acceso sencillo. De este modo, un estudiante de cualquier parte del Perú podría acceder a una biblioteca bien surtida, a plataformas que le permitan una lectura cómoda y completa de libros digitales. Necesitamos repensar y trabajar los temas educativos.

Martín Kohan, un escritor argentino, decía que la lectura necesita menos sermones y más actos concretos. ¿Cuál sería un acto de este tipo en torno a lectura y el fomento de esta?

Un acto concreto es que tengamos una proporción razonable entre lectores y creadores. Por ejemplo, alguna vez, cuando visité Islandia, me dijeron un dicho que data de hace muchos años: «Si un islandés no está leyendo un libro es porque está escribiéndolo». Fue sorprendente. La producción editorial en un idioma que solamente podían entender 230 000 islandeses en aquel momento superaba de lejos a la que tenía el Perú.

Algunos autores afirman que antes de ser escritor uno se forma como lector. Alguna vez escuché que, antes de formar en los talleres a escritores, se deben formar lectores que, en el futuro, devendrán en la actividad creativa.

Tú puedes tener un carpintero que, con unos clavos, un martillo y un par de sierras puede hacer algunas piezas básicas. Pero si a ese mismo carpintero le das varios tipos de martillos o diferentes tipos de madera, se conseguirá otro tipo de ebanistería, más fina o elaborada si él quiere. Cualquiera puede animarse a hacer creación en literatura, en lírica, en narrativa o en artes escénicas. Mientras más herramientas tengas, mucho mejor. Tú menú va a ser mucho más rico, mucho más grande y tu producción, por tanto, podría ser más variada o exploratoria. Entonces, mientras más tengas para elegir, mayores probabilidades tendrás para producir. Sería bueno encontrar formadores de lectores antes de, o durante los talleres de creación literaria.

Incluso, hay aspirantes a escritores que dicen que no leen porque «están buscando su propio estilo». Y, uno se pone a pensar a qué estilo se están refiriendo si no tienen un referente que pueda alimentar, justamente como usted lo menciona, esas técnicas, esos caminos exploratorios que podría tener sobre el proceso creativo.

En La tía Julia y el escribidor, el escribidor era este señor que hacía los guiones de radio para las radionovelas y que afirmaba que no leía nada para no contaminar su estilo. Si se fijan bien, el maestro Vargas Llosa presentaba el mismo estilo en todos los capítulos que le tocaban al escribidor. Entonces, todo el tiempo parecía el mismo personaje de nariz aguileña, frente amplia, actitud y serenidad en la mirada. El héroe de cada una de las radionovelas —porque cada capítulo que le tocaba al escribidor era una radionovela diferente e inconclusa— aparecía como un personaje que era igual al propio escribidor. Un tipo de mediana estatura, con frente amplia, nariz aguileña y serenidad en el semblante. Se repetía lo mismo. Claro, tú puedes encontrar tu propio estilo. Pero, experimentar con otros estilos en algún momento dará alguna clave para forjar un estilo propio y realmente original. No por «descontaminarte» con otros escritores vas a estar protegido. Para nada. Y no hay problema si es que te salen cosas iguales. Esta famosa «cleptomnesia», en la que tú te robas algo sin darte cuenta de ello, al menos en el plano literario es natural. Es normal que si estás escribiendo algo y no recuerdas si leíste algo de Ricardo Palma o de Hemingway cuando estabas en la adolescencia, te salga una frase parecida a la de ellos. Alguien más se dará cuenta y dirá: «Oye, por acá se te ha escapado algo que tú ya tenías allá en tu arsenal y ha pasado inadvertido porque lo has escrito con tus propias manos».