Al referirnos a la corrección de estilo, abarcamos una amplia gama de herramientas, conceptos y áreas de acción. Es necesario conocer estos aspectos del oficio para comprender cuál es la magnitud del trabajo que se realiza. Katherine Pajuelo, correctora de estilo, traductora y docente del Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos y la Escuela de Edición de Lima, responde a esta pregunta y nos comenta acerca de otros detalles propios del trabajo del corrector de textos así como el perfil que debe tener.

1 ¿A qué hacemos referencia al mencionar «corrección de estilo»?

Primero, es necesario definir los límites de la pregunta y asignarle un punto de partida: el texto escrito. Dicho esto, hacemos referencia a la «corrección de textos». Con esta respuesta terminaría el uso de la primera persona en plural y pasaría a la del singular, pues no soy la voz cantante de los correctores. Lo que viene ya es un tête à tête.

Al hablar de «corrección» doy por entendido que se va a trabajar sobre algo que está mal hecho. Al decir que está mal hecho pareciera que el otro lo hizo sin ganas o de manera descuidada (aunque hay casos, ojo). Sin embargo, también me topo con textos bien escritos y solo necesitan un retoque. El corrector, en efecto, corrige errores, sean estos ortográficos, ortotipográficos, sintácticos o gramaticales. Lo que hace después con el texto es pulirlo, darle forma y dejarlo listo para que pueda cumplir su función: ser inteligible. En principio, esa sería la función. Una de las preguntas de arranque que se le debe hacer al autor sería cuál es su intención con el texto y qué quiere que haga yo como corrector.

2 ¿Podría decirse que la corrección de estilo es exclusiva de un sector de profesionales provenientes del campo de las letras o la lingüística?

No. Nada de exclusividad. Puede ser corrector quien se lo proponga. Una de mis compañeras de aula en la Fundación Litterae trabajaba atendiendo al público en una relojería de la Av. Corrientes y muchas otras eran secretarias, es decir, no necesariamente habían cursado letras. Los lingüistas no tienen por qué dedicar su vida a la corrección de textos ni tampoco los literatos. El año pasado, un maestrista de literatura me dijo que él no necesitaba escribir bien, que para eso estaban los correctores. Lo dejo ahí. Con esto no estoy diciendo que los estudios lingüísticos no sean necesarios, claro que lo son. No en vano, en Litterae, nos hicieron llevar dos años de gramática, uno de normativa y otro de latín. Pero esto no implica que solo los de letras sean los futuros correctores, te puedes convertir en el camino. Hay que estudiar, eso sí. Y hay que comprometerse con las letras, además.

3. En tal sentido, ¿qué herramientas del trabajo de la corrección de estilo nos sirve para el quehacer profesional del día a día?

En un curso integral de corrección se adquieren las herramientas que serán esenciales en la práctica profesional. Esto no quiere decir que se termina el curso y, listo, nos convertimos en correctores. El aprendizaje, como en toda profesión, es constante. Reitero, uno mismo se va formando. Con el tiempo y las lecturas, irás viendo dónde poner el ojo, «cómo detectar mentiras», diría Paul Ekman, o cómo identificar los «copipegas» de un autor apurado. Por último, dudarás. El día que dejes de dudar será que estás totalmente equivocado (acéptenme la exageración).

4 ¿Cuál es el perfil del profesional de la corrección de estilo?

Para mí (hago énfasis en que es mi opinión y no hablo en nombre de la comunidad de correctores), el profesional que se dedique a la corrección de estilo está obligado a ser lector; no queda de otra. Primero, porque se va a dedicar a leer el trabajo de terceros. Segundo, porque, según el tipo de texto que aborde, será necesario ver cómo trabajaremos esa gramática, esa ortografía o ese ortotipo. Es probable que nos enfrentemos a textos donde lo «incorrecto» sea precisamente lo «correcto».

5. Sobre esta última acotación, respecto a lo «incorrecto» que termina siendo «correcto», ¿en qué casos se suscita?

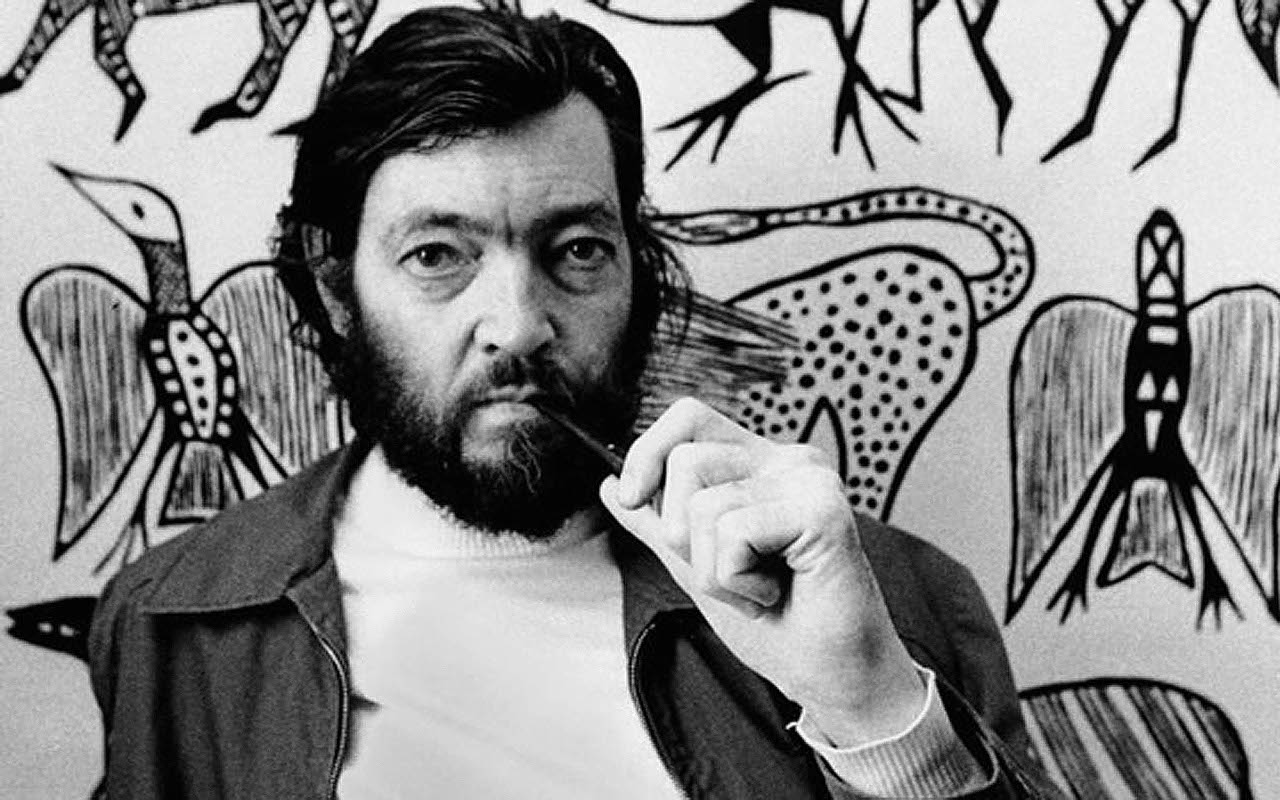

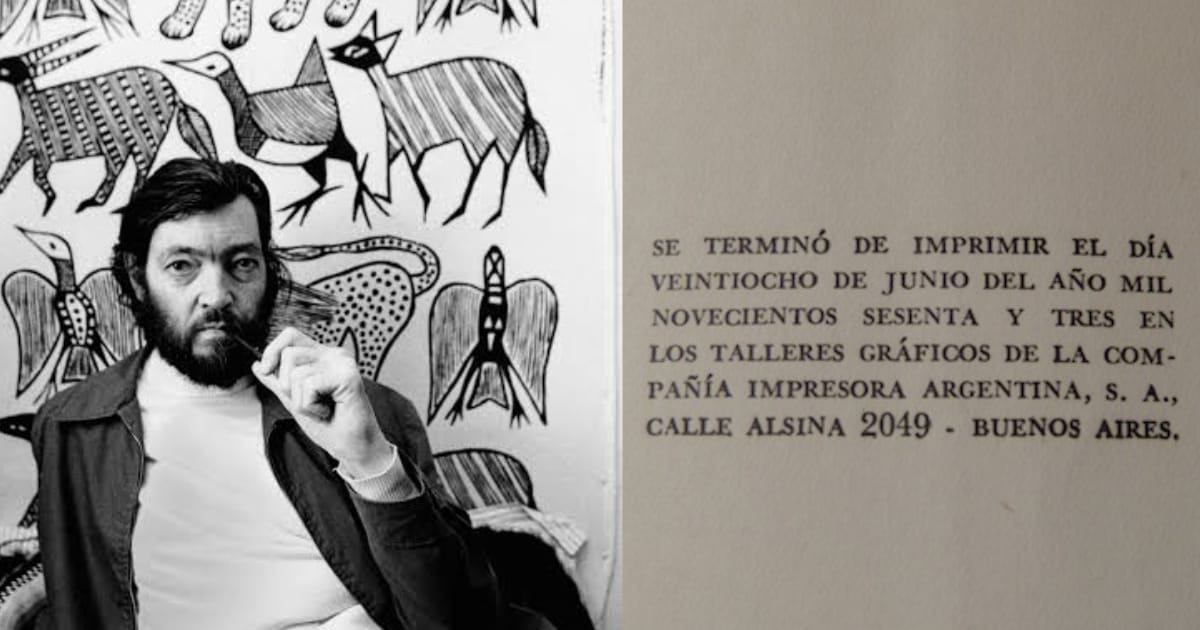

Por ejemplo, en obras literarias donde los nombres propios se escriben con inicial minúscula, como en la nouvelle de Filonús Gonzáles (2023), Un delicado temblor. En otros donde no encontramos punto y coma, o que después de una coma empiecen con mayúscula, como en El hombre duplicado de Saramago; que tengan párrafos extensos donde varias voces, sin rayas de diálogo que las identifique, hablan entre sí o piensan ensimismadas, como en El otoño del patriarca de don Gabriel García Márquez. Quién podría corregir literatura, ¿un literato? Después de la respuesta de aquel maestrista que dijo «no importa cómo escriba, después contrato un corrector», dudo que la respuesta sea que un literato sea idóneo para ello. Ni me quiero imaginar lo que habrá sido corregir la traducción al español de Yo he de amar una piedra, de Lobo Antunes, los desafío.

6. Entonces, es un error pensar que solo basta con tener ciertos conocimientos afines al oficio.

No basta conocer la ortografía, gramática y ortotipo del idioma; el corrector, a partir de la lectura, reconoce el texto como una unidad cohesiva y coherente. Si no lee, ¿cómo podría darse cuenta de los diferentes estilos que traen consigo los autores de literatura, académicos o administrativos? ¿Cómo podría asesorar en cómo expresar mejor una idea, en cómo lucir mejor el texto, en qué decir primero y qué después? El perfil del corrector se forma más allá del curso de corrección que el interesado siga. A decir verdad, parte del compromiso de cada futuro corrector, y ese compromiso comienza con la lectura.

7. En su opinión, ¿cuál sería el objetivo principal de un corrector de estilo?

El objetivo principal es entregar un texto limpio e inteligible. Para llegar a dicho objetivo, sería conveniente cumplir con unos pocos ideales como entrevistarse con el autor y conocer qué quiere transmitir, a quién, cómo se lo quiere decir y qué quiere conseguir. Después estaría investigar sobre el tema que se va a corregir y pedir material de referencia si es necesario. Por último, tener material de consulta lingüística confiable en internet y en físico, pues no cambiamos un texto partiendo del «no me gusta» o porque «lo prefiero así». Debemos ser capaces de justificar nuestros cambios.

8 ¿Cuál es el proceso de la corrección de estilo? ¿Existe algún método o pauta a seguir?

No creo que haya un método definitivo, cada corrector tendrá el suyo. Depende también del tipo de texto que tengamos que corregir. Por ejemplo, si tenemos un documento ya maquetado y hay que darle una última revisión, observo primero qué característica general tiene el texto. Si estuviera diseñado en columnas y con palabras cortadas con guion al final del renglón, encendería la alerta máxima y dirigiría mi atención a los extremos laterales de cada columna. He visto cómo cortaron «peruano» a final de línea: en la línea superior quedó «peru-», en la inferior, «ano», y no es lo recomendable.

Considero que la corrección de estilo no es una receta de cocina, mejor dicho, podemos crear nuestra propia receta según los ingredientes que tengamos a la mano y los utensilios con los que contemos. Es decir, usaremos hornilla a gas, eléctrica, ¿fogón? El método dependerá definitivamente del texto que se trabaje, aquí tenemos para hablar largo y tendido.

9 ¿Es lo mismo «editar un texto» que «corregir un texto»?

Cuando corrijo, edito. Salvo que el autor o la casa editorial me indiquen lo contrario, mi trabajo trasciende lo ortográfico, ortotipográfico y gramatical. Creo que la corrección de textos es un trabajo integral. ¿Cómo podría preguntarle al cliente si solo quiere que le corrija ortografía o gramática? ¿Cómo podría preguntarle si también quiere incluir ortotipografía sin que se le queden los ojos en blanco? «Señor cliente, puede agrandar su combo con una revisada de ortotipo si gusta. Claro, tiene que pagar más». Imposible, es integral, es el todo. Por eso empecé diciendo que dependerá de las instrucciones previas.

No tengo una lista de servicios: si quieres este servicio, tanto; si quieres esto otro, tanto… No podría trabajar así, ¿cómo podría frenar a mi cerebro y decirle que no mire o no preste atención a algo que está mal o que podría ir mejor? Yo no puedo, no soy tan robótica; estaría bueno, pero no puedo, tampoco lo recomiendo.

10 ¿Qué libros recomendaría a quienes desean incursionar en la corrección de estilo?

En las primeras respuestas, mencionaba que uno de los deberes de todo corrector es leer, esto implica que saber leer también; ser crítico con la lectura, no quedarse en el «me gusta» o «no me gusta». Una vez un joven sabio me dijo: «Sobre si te gusta o no, lo podemos conversar en un bar, aquí lo que importa es que te alejes del texto y tengas una percepción crítica». Saber leer y saber escribir van de la mano. Y es que, en el universo de las letras (cuyos agentes principales son el autor, corrector, lector), los correctores quedamos en el medio, en un lugar que nos exige saber de ambos oficios.

Dicho esto, no voy a recomendar libros sobre corrección de estilo propiamente dicho, pero sí libros vinculados con la literatura que nos pueden orientar en nuestro oficio. Mencionaré apenas cinco, pero, en realidad, el que quiere incursionar en la corrección tiene que haber pasado ya por varios libros.

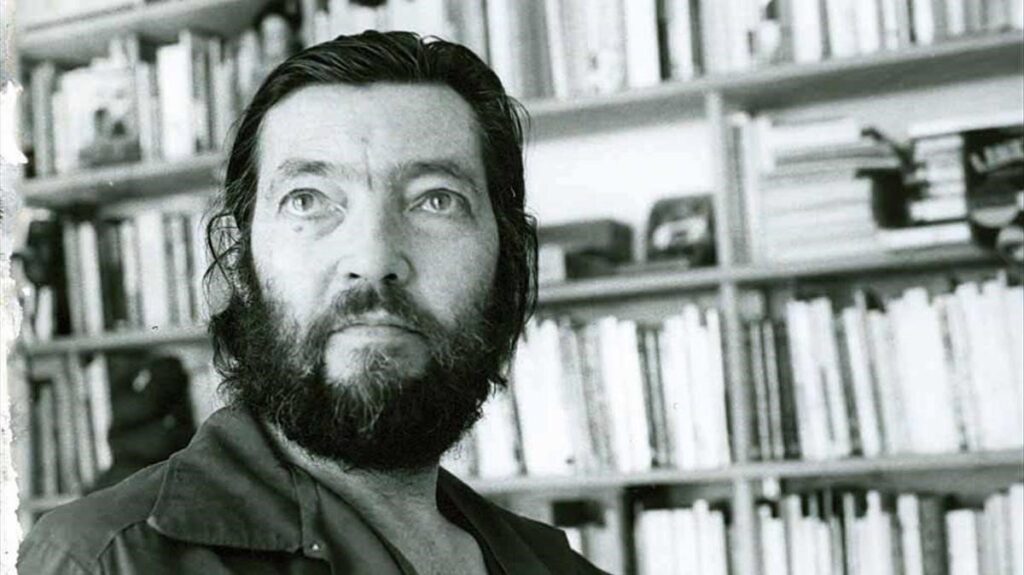

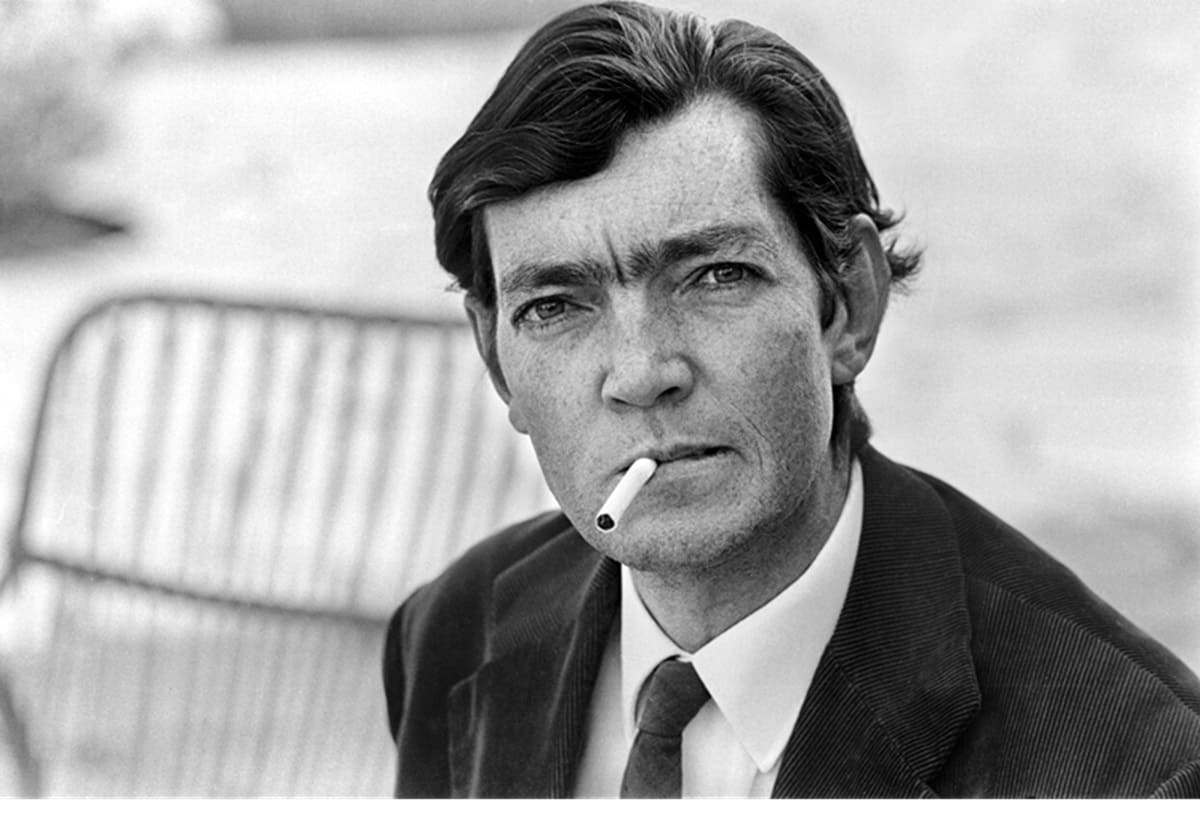

Capítulo 112 de Rayuela, de Julio Cortázar (luego tiren la piedrita al casillero 99); Mientras escribo, de Stephen King; De qué hablo cuando hablo de escribir, de Haruki Murakami; Como una novela, de Daniel Pennac; El infinito en un junco, de Irene Vallejo, lectura recomendada para los amantes de los libros o para los que quieran hacer votos de amor con ellos. ¡Nos vemos en la Escuela!