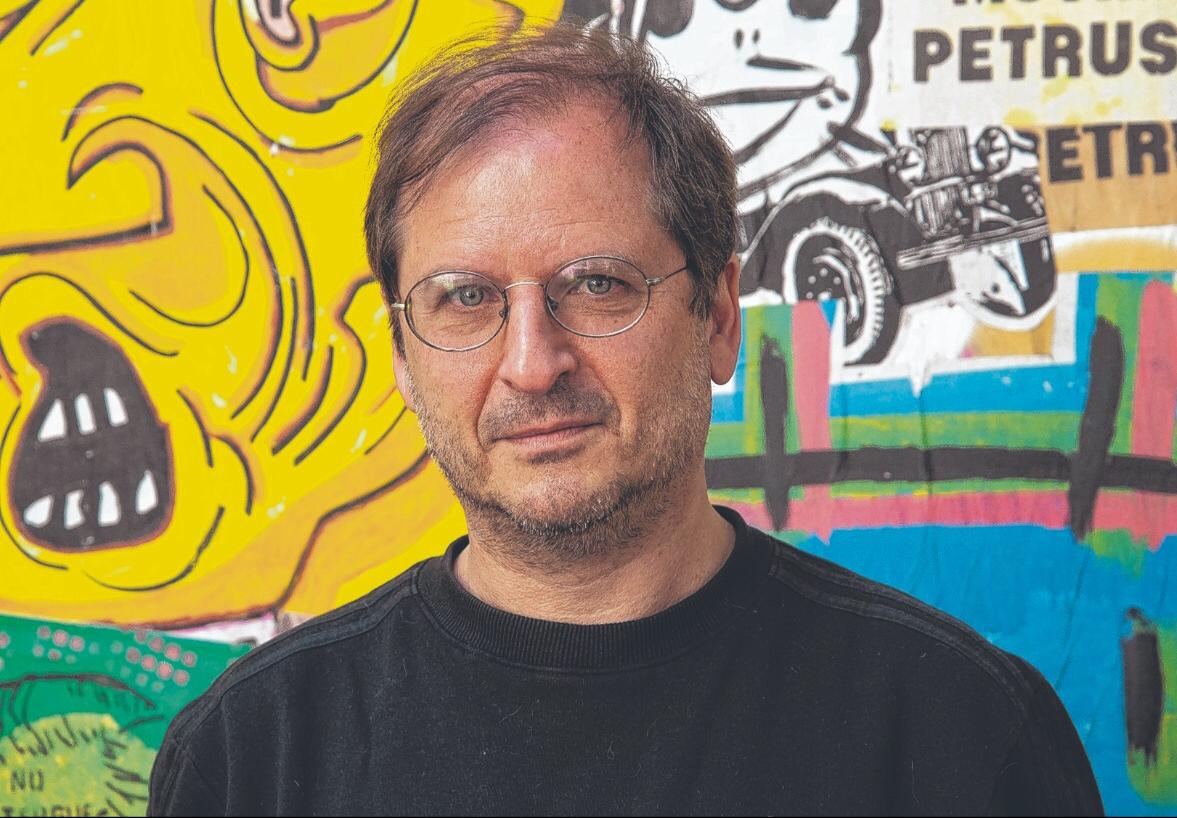

El reconocido escritor y educador Jorge Eslava derriba ciertos mitos en torno a la lectura, la literatura y el quehacer del escritor, en una entrevista en la que reconfirma su posición como uno de los más importantes escritores del canon literario peruano.

Una vez oí decir que una persona rechaza la lectura porque en algún momento de su vida se topó con el libro equivocado. ¿Podría decirse que el problema radica que no leemos porque no hemos comprendido lo que significa esta actividad?

Pienso que el primer problema que enfrentamos, respecto a la comprensión de lectura, es el poco acceso al libro. Ahora, ojalá nos topáramos con un libro incómodo o difícil de leer, porque supondría un desafío. En el país, el libro es casi un objeto desconocido. No digamos que no existen bibliotecas públicas, porque eso está fuera de discusión, sino que no existen bibliotecas en los hogares. Muchos de nuestros maestros no tienen una biblioteca en casa. Entonces, considero que el primer problema es la falta de acceso al libro y los otros problemas pueden ser los que tú señalas. El profesor de colegio nos recomienda un libro con poco olfato, con poco tino, un libro que no nos atrapa. Por tanto, nuestra primera experiencia de lectura puede ser infeliz. Si tenemos buenos padres y maestros que sí aciertan con los libros, probablemente se produzca un flechazo y nos enamoremos de la lectura para siempre.

La admiración por la lectura muchas veces se queda en lo abstracto y de hecho existen muchos sermones en torno a ella. En tu opinión, ¿estamos frente a un quehacer de disfrute absoluto y de pasión desmedida?

De todas maneras, es un sentimiento desmedido. El ícono de la lectura es el Quijote, porque está enfermo de literatura. El Quijote enloquece por la lectura. Es curioso que el libro por excelencia más importante de la literatura en lengua castellana sea el Quijote, pues pierde la razón. Es cierto que hay una prédica que subjetiva o idealiza la lectura. Nos hacen creer que la lectura siempre es fácil y agradable, pero a veces no es así. A veces la literatura supone un gran reto. Una novela, una pieza de teatro o un poema podría hacernos sufrir. Pero lo más importante de la literatura está por encima por el sufrimiento o el placer: está en la posibilidad que, gracias a ella, podemos comprender mejor la vida, conocerme mejor y a mis semejantes. Ese es el principal don de la literatura.

Acabas de mencionar algo muy interesante: lo más importante de la literatura está por encima del placer y el sufrimiento. Y aquí pasamos al plano del escritor, ese ser que muchas veces se presenta de forma doliente, aunque hay ciertos resquicios de placer. ¿Consideras que esta imagen del escritor sufriente debe ser erradicada o realmente se padece una especie de dolor durante el proceso creativo?

Casi todo escritor padece en la escritura. La escritura es un trance, un proceso de reflexión y de desvelo, la oportunidad de sacar afuera tu vida íntima. Eso no siempre es grato. Lo grato llega cuando hemos terminado de escribir o cuando la obra que nos costó tanto trabajo y dolor, finalmente, se encuentra en letras de molde, publicada y convertida en un objeto que es el libro. Seguramente, ese es un momento inconmensurable de felicidad, pero durante el proceso tenemos casi todos la imagen, que puede ser representada por Vallejo, de un escritor que sufre en la escritura. Ahora, hay quienes sufren más que otros; cuando uno se acerca a los diarios personales, a las memorias, incluso al género de la entrevista, y te asomas al trabajo creativo del escritor, por lo general, encuentras un proceso difícil, duro, esquivo, en el que se tuvo que superar problemas de carácter doméstico, contingencias, postergaciones, bloqueos. Eso no es grato para nadie.

En ese sentido, por ejemplo, esto es lo que siempre uno se pregunta, pero llevémoslo por otro lado. El escritor que nace o se hace, o también el escritor que nace siendo un lector compulsivo. ¿Crees que es una consecuencia o realmente es algo más mecánico ser escritor?

Debo hablar a nombre propio, aunque generalice al decir que todo escritor, como diría Enrique Vila-Matas, está podrido de literatura. Uno se convierte en un lector completamente desbocado, quieres leerlo todo, porque adviertes que la lectura es un canal de conocimiento riquísimo. Creo que todo escritor es un gran lector y es ahí cuando aparece esa dicotomía de «se hace o nace». Por lo general, descubrimos que hay una ruptura en la vida. Vargas Llosa, haciendo un poco de análisis, dice que al final de la infancia se produce un quiebre con el mundo ideal que tenemos, y luego hay una necesidad de reponer ese mundo a través de la escritura. De ahí surge la imagen del deicida. El escritor asesina a Dios para ocupar su trono y sustituirlo en el trabajo creativo. Todo escritor es consciente de que está creando una nueva realidad con sus propias coordenadas, sus propios códigos, sus propios personajes. Pero todo eso ha sido alimentado por la vida del escritor, tanto lo vivencial como lo conjetural, lo soñado, lo imaginado, lo que alguien le contó.

Ahí estamos lindando ya con el trabajo creativo del escritor. Recuerdo que Javier Marías decía que cuando terminaba de escribir una novela no sabía si escribiría otra al año siguiente. Es decir, el escritor deja muchas veces la piel en su obra. En tu experiencia, en torno a los cuentos y novelas que has creado, ¿es así? ¿Un escritor queda realmente dolido después de una batalla tan ardua como es la confección de una novela?

Mañana en la batalla piensa en mí, reza un título de Javier Marías. Has hablado de Javier Marías y es un buen ejemplo, porque empieza escribiendo, según él, irresponsablemente a los diecisiete o dieciocho años y publica su primera novela a los diecinueve. Pero, al cabo de los años, en ediciones posteriores él reconoce el arduo trabajo que le costó esa primera obra (Los dominios del lobo). No dejó de escribir y no solo terminaba una novela pensando si escribiría otra, sino que durante el proceso de escritura tampoco sabía si esa que estaba escribiendo la iba a terminar. Para Marías el trabajo creativo era de una incertidumbre absoluta. Es un escritor que ha sido, de algún modo, desdeñoso con su propia obra. En mi caso, cuando comencé a hacer literatura infantil, tenía casi como precepto indispensable mantener el sentido del humor, cierta ligereza y confeccionar una novela chispeante, para niños. Pero con el transcurrir del tiempo he ido densificando un poco más mi literatura infantil, preocupándome más por los problemas sociales y políticos que atravesamos, y que también tocan a la infancia o a la adolescencia. Aunque no lo quieran, un niño o un adolescente está expuesto permanentemente a las noticias que suceden en el país. Por ello, me pareció necesario cambiar mi línea de mira y empezar a observar más lo que ocurre en la sociedad peruana, que afecta a ese sector tan vulnerable como la infancia y la adolescencia. Algunos de mis trabajos han supuesto investigaciones muy rigurosas, incluso en algunas me he jugado el pellejo. Escribí una novela sobre niños de la calle, lo cual me costó cuatro o cinco meses de trabajo callejero y una secuela en el cuerpo, traumatizado por una experiencia durísima. Ahora, desde hace unos tres o cuatro años, estoy muy deseoso de hacer una novela sobre prostitución infantil, por lo que tendré que hacer un viaje de exploración en el que también expondré mi tranquilidad, mi serenidad. Sin embargo, estoy convencido de que esa es la misión del escritor: con mentiras, decir la verdad.

Mencionaste que has densificado tu literatura infantil. A veces tomamos a la literatura como un instrumento educativo. Pero, en el caso de la literatura infantil, ¿debe ser limpia, alegórica y con un fin educativo, o debe virar hacia algo más concreto? No podemos encerrar a un niño en una burbuja, pues no vivimos en un país de maravillas.

Yo diría que viven en un país de desgracias, no de maravillas. Muchos teóricos le atribuyen a la novela esa capacidad omnívora. Pienso que la novela soporta ensayo, poesía, documentos periodísticos, crónica, entrevista, todo cabe. Ahora, con la modernidad y el mundo contemporáneo, en el que los géneros se empiezan a derrumbar, también todo lo que contenía una novela hace algunos años también lo puede contener un poema, un ensayo o un cuento. La diferencia está, para ser muy concreto, entre lo que te puede ofrecer un manual de cualquier curso y una novela sobre ese tema. Todo buen libro literario es edificante, revelador y reflexivo, pero la educación que se imparte a través de un libro de literatura no es la educación didáctica del maestro o la maestra frente al pizarrón. Es un tipo de enseñanza o aprendizaje que tú puedes tener con un amigo, con un maestro, es una educación que se filtra con tu sensibilidad, tu reflexión. La literatura, al menos como yo la concibo, tiende a construir un pensamiento propio y una sensibilidad auténtica.

Ya adentrados en el ámbito artístico y creativo, ¿existe una receta o método para elaborar contenidos para niños? Es decir, ¿necesitamos tener ciertas pautas o es algo que tiene ver más con el criterio y el propio trabajo del autor?

A partir de Edgar Allan Poe, gran cuentista del mundo occidental que reflexionó mucho sobre el género del cuento, se han sucedido una serie de escritores —como Horacio Quiroga, el mismo Julio Ramón Ribeyro o Anton Chéjov— que se pronunciaron sobre el cuento, así como al respecto de esas fórmulas o recetas, o decálogos de cómo escribir un buen cuento. Pero todos ellos empiezan advirtiendo que esos códigos rigen para ellos y terminan diciendo que cada uno elaborará su propio método de creación. Pienso que sí y no. Hay sugerencias, hay fórmulas, hay recomendaciones. Hace un momento mencioné la capacidad de componer una literatura que chisporrotea por todos lados, con mucho sentido del humor, directa, concreta, y con un espacio para la reflexión; pues, un niño a los tres o cuatro años, cuando empieza a hacerse un montón de preguntas, ya está elaborando un pensamiento abstracto. Esas fórmulas, si es que ejercen alguna influencia, es sobre el propio autor. Yo he elaborado un método, en términos didácticos y puramente académicos, el cual garantiza la elaboración de un cuento. Sin embargo, la calidad del producto dependerá del talento y el empeño que ponga cada uno.

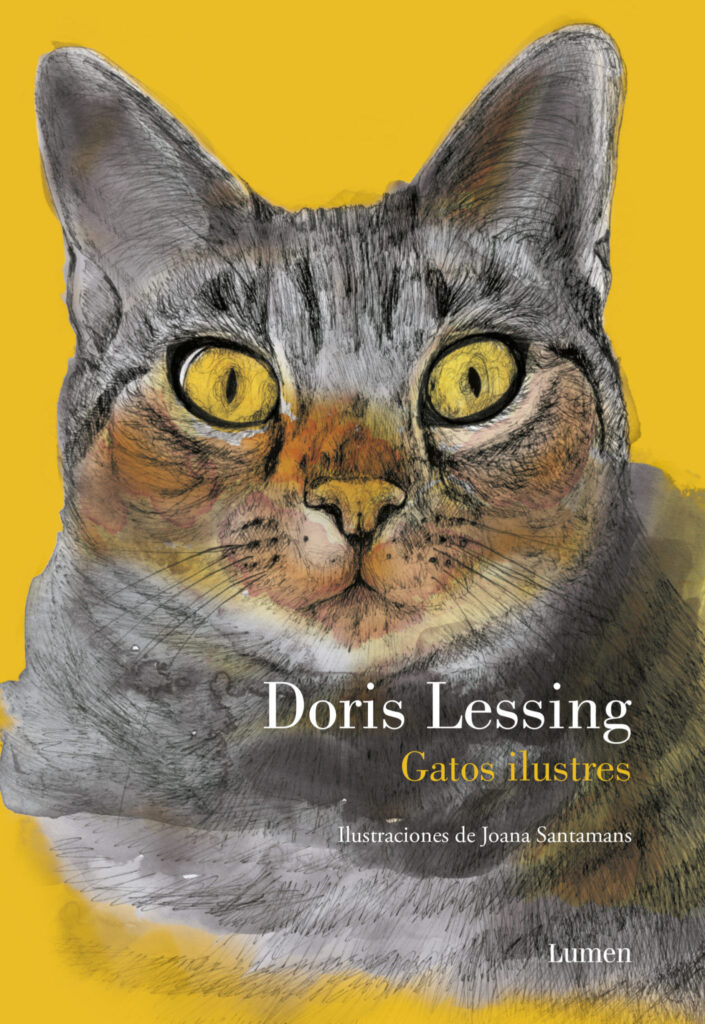

En ese sentido, hay autores que de pronto incursionan en el ámbito de la literatura infantil. Para hacerlo, ¿se necesita una sensibilidad especial?

Sí, se necesita una sensibilidad especial que solo se consigue mediante la relación con el niño y el adolescente. Si eres una persona que está en permanente convivencia con ellos, uno va adecuando el oído y la sensibilidad, porque cada uno de nosotros es un sinnúmero de referencias culturales, de relaciones familiares, de lenguaje, de sentimientos y es clarísimo que ese amasijo de experiencias de un adolescente o de un niño es diferente al de los adultos, porque ha vivido otras experiencias. A veces se ve un poco postizo cuando uno hace literatura infantil evocando su propia infancia, salvo que quieras hacer algo nostálgico o educativo. Pero, si quieres hacer literatura infantil inserta en estos tiempos, necesitas un vínculo natural, en lo posible, con el lenguaje, con las referencias, con el mundo infantil y adolescente. Nada molesta más a un niño que se le hable con diminutivos o que se le trate como si uno fuese su papá. El autor no es su papá ni su profesor: podría ser, incluso, su par. Si vas a hacer literatura para niños y adolescentes, la primera condición es convive con ellos, conócelos, olfatéalos, obsérvalos, escúchalos. Ese es un camino innegociable.

Quisiera entrar al tema de los problemas que afronta la literatura infantil. Por ejemplo, el caso de lo políticamente correcto. Hace poco, Penguin Random House, con su sello Puffin Books, quiso cambiar algunas partes de las obras de Roald Dahl, porque algunos textos resultaban ofensivos…

Lo han cambiado, lo han alterado.

Y lo han cambiado, de hecho. Entonces, ¿estamos frente a una especie de censura sutil?

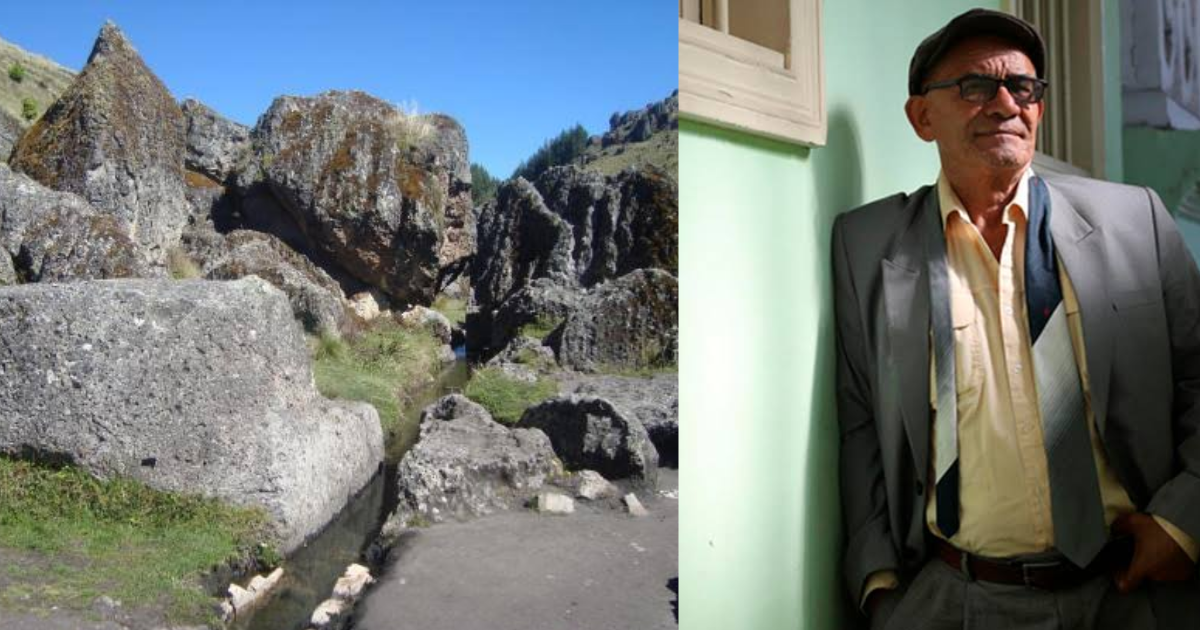

De todas maneras. La censura se transparenta a través del canon. Si tú elaboras un canon de la literatura infantil o adolescente en el Perú vas a encontrar algunos nombres que probablemente no sean del agrado de mucha gente. Por ejemplo, resulta curioso que algunos escritores de la literatura peruana no escribieron relatos exclusivos para niños, por ejemplo, Paco Yunque o El vencedor de César Vallejo o algunos de los cuentos de Valdelomar. Fueron escritos no por demanda del mercado, sino porque Vallejo y Valdelomar tenían la necesidad de trasladar sus preocupaciones y vivencias al papel. Los cuentos de Vallejo, específicamente Paco Yunque, fue retirado durante un tiempo de los planes de lectura, porque era un cuento muy triste y revelador sobre cómo se establece el mundo de la escuela, de una manera vertical y autoritaria. Un libro de cuentos como Los inocentes, de Oswaldo Reynoso, sigue siendo mirado con temor por muchos maestros. Sin embargo, fue este libro el que a mí me descubre un nuevo tipo de literatura, realista y fiel a lo que yo vivía en mi barrio. Era la primera vez que encontraba en un libro experiencias de jóvenes que yo veía en la esquina de mi casa y que hablaban de drogas, que se trompeaban, se agarraban a golpes, con un gran componente de violencia, de frustración y de fragilidad. ¿Quiénes establecen este canon? Las academias y definitivamente las editoriales. Nuestras editoriales, lo he dicho varias veces, para no usar un término ofensivo, son demasiado timoratas. El Perú está muy a la saga de la literatura infantil que se puede hacer en otros países en términos creativos y reflexivos. En Colombia, Chile, en Argentina se abordan temas que son espinosos e incómodos, pero que se tiene el coraje de hacerlo porque es necesario que el público infantil y adolescente lo conozca. Por ejemplo, lo que pasó en Argentina durante la dictadura militar, ha sido abordado por cantidad de cuentos, novelas y poemas. La dictadura de Vilela halló eco también en la literatura infantil y adolescente, pues permite que niños y adolescentes encuentren explicación a tantas demandas políticas de los adultos. Y, además, conocen un presente lleno de cicatrices. No hay equivalente todavía en la literatura peruana. Yo lo he intentado y he sufrido censura con los veinte años de violencia política que vivió el Perú. Yo he tocado el tema de las desapariciones, las esterilizaciones forzadas, porque me pareció importante descorrer los velos que cubren la historia del Perú.

Entonces, caemos en cuenta en que sería algo irreal y hasta postizo hablar de una literatura infantil limpia y alegórica.

Tú quieres tomar un buen café, tiene que ser con cafeína, porque lo otro resulta artificial y manipulado. Ya es hora de que la sociedad peruana se arme de mayor coraje y valor para garantizar no solo, como dice tanta prédica, que leer no es simplemente un placer, sino que también es una revelación. Aprendemos muchísimo a través de la literatura, siempre y cuando sea hecha con sinceridad, naturalidad y con un ánimo edificante. Queremos construir un país más digno, queremos un país más justo, pues, abramos los ojos a nuestros lectores, hagámoslos más dignos, más sensitivos, más consecuentes.