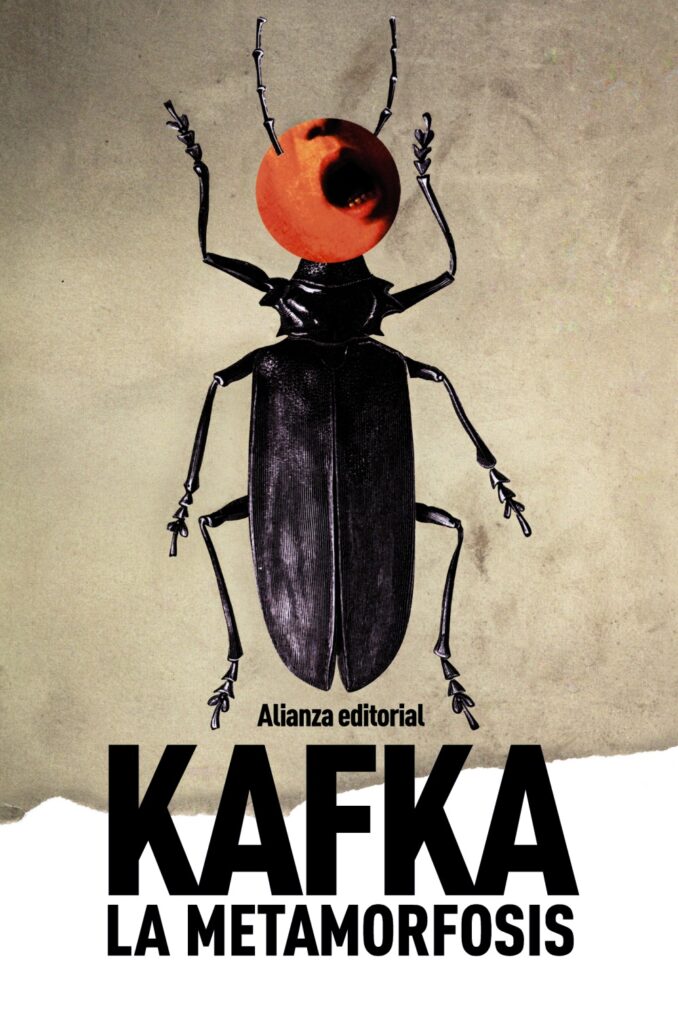

El canon kafkiano trasciende hasta nuestros días como una de las obras más influyentes de la literatura universal. De ahí que diversos autores, críticos y estudiosos manifiesten admiración por el escritor checo.

Por el centenario del fallecimiento de Kafka (1883-1924), recopilamos una serie de comentarios por parte de escritores, editores, docentes y egresados de la EEL respecto al trabajo del creador de La metamorfosis. Aquí se los dejamos.

«Siempre se dijo que cuanto más invisibles fueran las huellas que dejara un editor en las creaciones de un autor, mejor. Solo con los años, pudo conocerse y dimensionarse el lugar que en el cuidado de la obra de Franz Kafka ocupó su editor Kurt Wolff. No por nada, fue el también exquisito editor fundador del sello Acantilado, Jaume Vallcorba, quien reivindicó ese cuidado y la también exquisita relación que mantuvo el autor de La metamorfosis con su editor. Entre los textos que Vallcorba compiló de Wolff, debe destacarse el juicio, sin duda inapelable, que el poeta W.H.Auden formuló sobre Kafka: “Si me preguntan qué poeta representa mejor nuestro tiempo, del mismo modo en que Dante, Shakespeare o Goethe representaron el suyo, tengo que nombrar en primera instancia a Kafka… Es tan importante para nosotros porque sus problemas son los problemas del hombre de hoy” (Wolff, K. Autores, libros, aventuras. Barcelona. Acantilado. 2010, p.93). Poeta y editor hicieron justicia con Kafka. Allí quedaron sus obras –hoy clásicos- para que cada generación de lectores haga la propia». Diego Barros, editor, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Escuela de Edición de Lima.

«Kafka es el narrador de la modernidad, porque entendió la hondura de la nada y pudo convertirla en historias que demostraban, con fría claridad, nuestra pequeñez frente a sistemas que no son humanos, a pesar de que estos han sido creación de nuestra especie. Él reconoció que la épica vida con sus conquistas y orgullo no es más que una ilusión frente al hombre de a pie que debe trabajar, proyectar, pedir, pero que en medio de todo su quehacer no tiene espacio para el sueño real, el enmarcado en el deseo, o para saber dónde se encuentra y a dónde va. En esto reside lo kafkiano, en no tener ninguna certeza frente a un mundo lleno de órdenes y señales de las que no formamos parte sincera, sino que pasamos por una larga serie de espacios y hechos para corroborar que todo es ajeno e, incluso, estamos desamparados por nosotros mismos». Cesar Augusto López, novelista y docente de la Escuela de Edición de Lima.

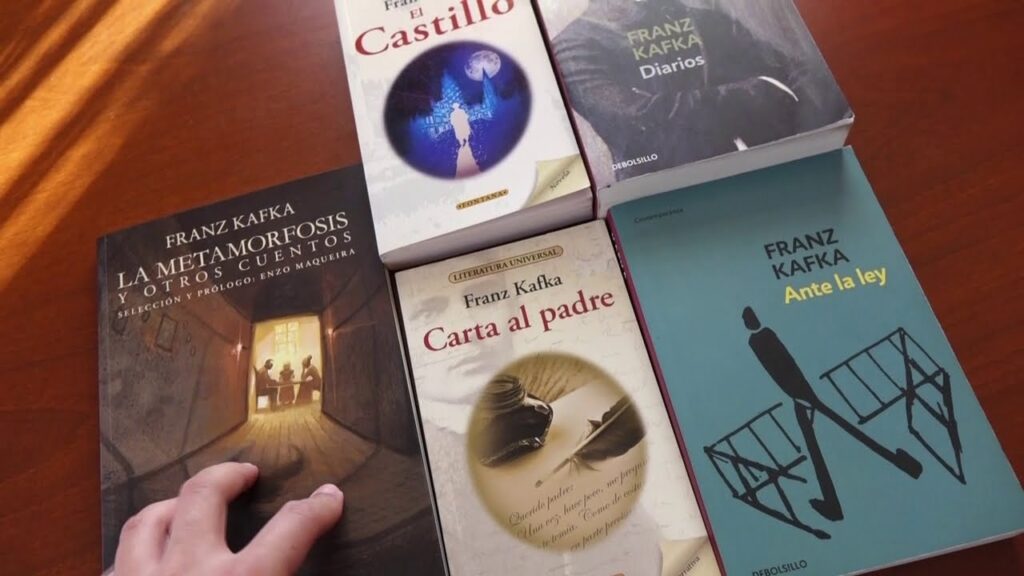

Quien no haya leído aún a Franz Kafka tiene la suerte del descubrimiento. Quienes lo hayan leído, poco o mucho, tienen el beneficio de la relectura y de adentrarse en sus cuentos e historias breves. A pesar de su mundo literario gris y angustiante, Kafka ha iluminado a varios escritores, entre ellos, Gabriel García Márquez quien, luego de leer La metamorfosis a los 17 años y ver que era posible que un hombre amaneciera convertido en un enorme escarabajo, descubrió que iba a ser escritor. Es sabido que la lectura nos hace personas empáticas. Si se preguntan cómo es posible sentir empatía por un insecto gigante encerrado en una habitación, lean la historia de Gregor Samsa e imagínense cómo sería hablar sin ser entendidos o vivir escuchando que tu núcleo familiar desea tu muerte porque «tú ya no eres tú». Imaginen ser Joseph K. a quien vienen a detenerlo sin la menor explicación. Visiten el laberinto kafkiano, siéntanse libres de habitarlo o escapar de él (si pueden, claro). Katherine Pajuelo Lara, editora y docente de la Escuela de Edición de Lima.

La obra de Kafka nos plantea con frecuencia situaciones complejas y angustiantes gobernadas por reglas ocultas, ilógicas o incomprensibles, las cuales se convirtieron en el sello característico de su autor, al punto que en la actualidad usamos el término kafkiano para identificar sucesos absurdos y desconcertantes. Los personajes kafkianos padecen debido a cambios drásticos que quiebran su cotidianeidad, como ocurre con Gregorio Samsa en la famosa novela La metamorfosis, pero también por el peso de sus propios códigos morales o su incapacidad de ver más allá de sus obsesiones, como sucede con los protagonistas de los cuentos «Un artista del hambre» y «Un artista del trapecio». El quiebre hacia lo fantástico se refleja no solo en sucesos inexplicables (como en la ya mencionada La metamorfosis y en relatos como «El cazador Gracchus» y «Una confusión cotidiana») sino también en la presencia de criaturas peculiares, como en los cuentos «El híbrido» o «Las preocupaciones de un padre de familia». Asimismo, en algunos textos podemos identificar una crítica a las autoridades públicas, en particular a la administración de justicia, que es retratada como inflexible, absurda e inhumana. Esto lo leemos en la novela El proceso y en cuentos como «Ante la ley», «La colonia penitenciaria» y «Un golpe a la puerta del Cortijo». Óscar Sandoval, escritor y egresado de la Escuela de Edición de Lima.

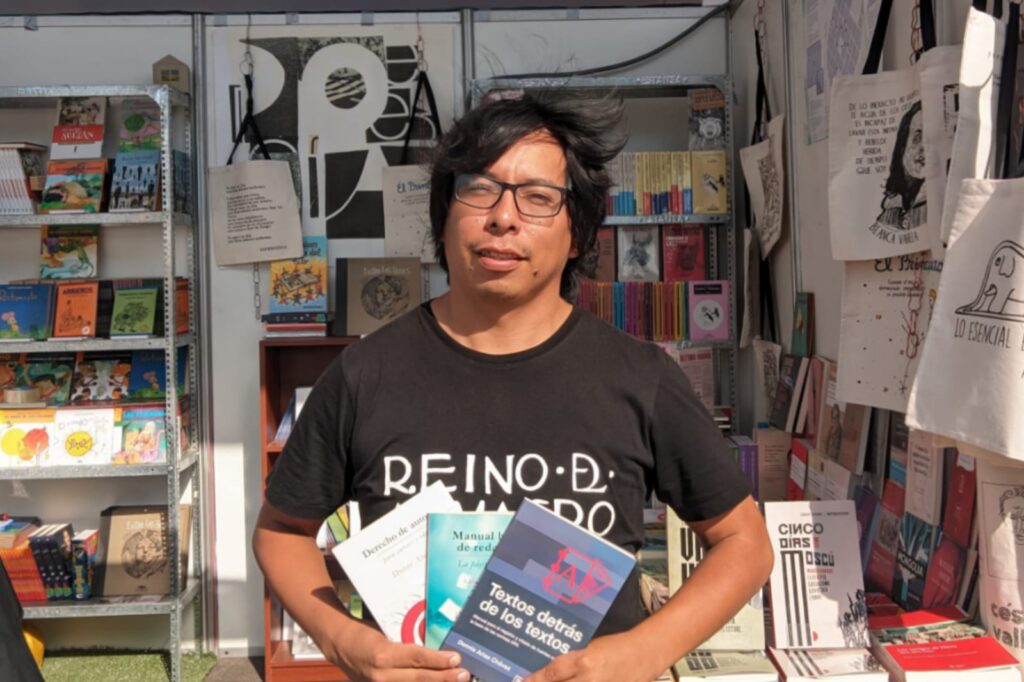

Indiscutiblemente, Franz Kafka representa, a través de su obra, el malestar y los vicios de la sociedad occidental de inicios del siglo XX. Sus novelas, sobre todo, destacan por exponer al hombre ante un “sistema” que lo vulnera y le quita sentido de existencia. Es gracias a él que empezamos a cuestionar los valores modernos y su impacto en nuestra cotidianeidad: ¿Quiénes somos realmente? Kafka derriba esos límites y cruza las fronteras de lo racional y nos enajena tocando puntos de angustia y vacío. El proceso (1926), por ejemplo, es un juicio absurdo donde convergen elementos realistas y surrealistas. Nunca sabemos de qué se le acusa al protagonista Josef K., tampoco él lo sabe. Sin embargo, el proceso continúa y el entorno somete más al personaje y lo convierte en un sujeto abandonado y nulo ante la justicia. Kafka recrea una paradoja de su tiempo: la deshumanización de los hombres por los mismos hombres. Luis Paliza, director de la editorial Reino de Almagro y egresado de la Escuela de Edición de Lima.

Impotencia, frustración, enigma, desconcierto. Leer a Kafka es sumergirse en un dédalo de trajines inconducentes donde todo parece símbolo, metáfora. Lo liberador de Kafka es precisamente eso: el mundo que plantea —esos cielos grises y opresivos, esos estrechos callejones de impersonalidad y confusa burocracia que no llevan a ninguna parte— nos remite a la experiencia de lo real y puramente cotidiano, a la experiencia común de ser retados por un dedo que nos acusa tan pronto abrimos los ojos a un nuevo día. Kafka nos redime de la realidad porque nos la muestra en toda su crudeza. Defendernos de un delito que no sabemos cuál es; apurar gestiones para entrevistarnos con personas que no sabemos qué hacen ni quiénes son; esperar pacientes frente a una puerta que en verdad siempre estuvo abierta para nosotros; despertar sin voz, sin faz reconocible, con un pesado y monstruoso caparazón a cuestas… Todo en Kafka es de una actualidad apabullante. Es la pesadilla de todos los días. Nadie como él, burócrata de los más competentes, para dibujar un paisaje plagado de laberintos, que al cabo fueron también los suyos propios. Horacio Hidalgo Ledesma, escritor.

Cuando Franz Kafka despertó una mañana tras un sueño eterno se descubrió que efectivamente habían pasado cien años. El sueño, o quizás la pesadilla, se había hecho realidad. La Tierra giró, cambió, se hizo más pequeña y él de alguna forma se había vuelto más grande durante una cerrada de ojos. Su rostro se había vuelto monumentos en las calles; su escritura, una fuente de inspiración; y su nombre, una característica… De lo más absurdo y angustioso. Entonces intentó registrar su nombre, hacer entender que seguía vivo. Su rostro no bastaba; sus huellas, tampoco. Cualquier pieza de su identidad podía ser reemplazada por algo llamado IA. Y necesitaba plata. Probó ingresar a distintos oficios; pero le pedían papeles… Una identificación. A la cual no podía acceder. No sin identificarse y pagar. Entonces ingresó a una librería para intentar entender el mundo. Había estantes con su nombre y libros que nunca terminó. ¿Cómo podían estar terminados y publicados si él nunca los finalizó? Si ordenó su quema… Y los que sí terminó, vivieron sin éxito y con su familia y amigos como sus únicos lectores. Pero ya no. Ahora vivían en las estanterías y en miles de casas las más variadas ediciones de sus escritos. Su rostro en portadas… “¿Me parezco?” se dijo mientras llevaba el libro al lado de su rostro para tratar de ver su reflejo. Quizás era otro. Otro Franz Kafka se había adueñado del mundo mientras él dormía. Entonces rio. Porque ahora hasta dejar de existir tras haber vivido se había vuelto también un proceso imposible de escapar; y el mundo era más absurdo y angustioso que nunca. Katherine Castañón, escritora.

Kafka, uno de los narradores en alemán más importantes del siglo XX, pasó la mayoría de su vida en Praga. Praga, a orillas del Moldava, es la madre de las ciudades. El corazón de Europa. La ciudad de las cien torres. La ciudad dorada. Praga es admirada como una de las ciudades más hermosas del mundo. Con la paradoja de ser al mismo tiempo la cuna del autor que más ha impactado por su temática de miedo y angustia existencial, conocido hoy a cien años de su legado como estilo kafkiano, mezcla de realismo y fantasía. Cuando Gabriel García Márquez leyó La Metamorfosis (Die Verwandlung) la obra más reconocida de Franz Kafka dijo: «Una mañana después de un sueño tormentoso, Gregor Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento, fue una revelación, si esto se puede hacer, esto si me interesa». No se entiende Praga sin Kafka, ni Kafka sin Praga, la capital checa es kafkiana. Está la casita 22 del callejón de oro al lado del castillo de Praga, un estudio donde el autor se recogía a escribir después de su trabajo de abogado; el museo en el barrio del distrito pequeño de Malá Strana, donde se exhiben también dibujos del autor, pocos saben que Kafka también fue dibujante, segunda pasión que conocemos gracias a su amigo y editor Max Brod; la escultura en bronce de Jaroslav Róna inspirada en su primer cuento «Descripción de una lucha», que representa al autor en hombros sobre su propio traje vacío, ubicada junto a la Sinagoga española, en el centro de Praga; y la famosísima cabeza gigante giratoria, escultura de espejo de Kafka, de David Cerny, son toneladas de acero, piezas en movimiento gracias a una proeza tecnológica, ubicada junto al centro comercial Quadrio, un espectáculo coreográfico de 15 minutos que representa la transformación del mismo Kafka, quien solo fue reconocido tras el fin del régimen comunista controlado por la Unión soviética. Hoy es considerado el mayor símbolo de los checos. Úrsula Abarca Torres, gestor cultural en cine, moda y fomento de la lectura, y egresada de la Escuela de Edición de Lima.