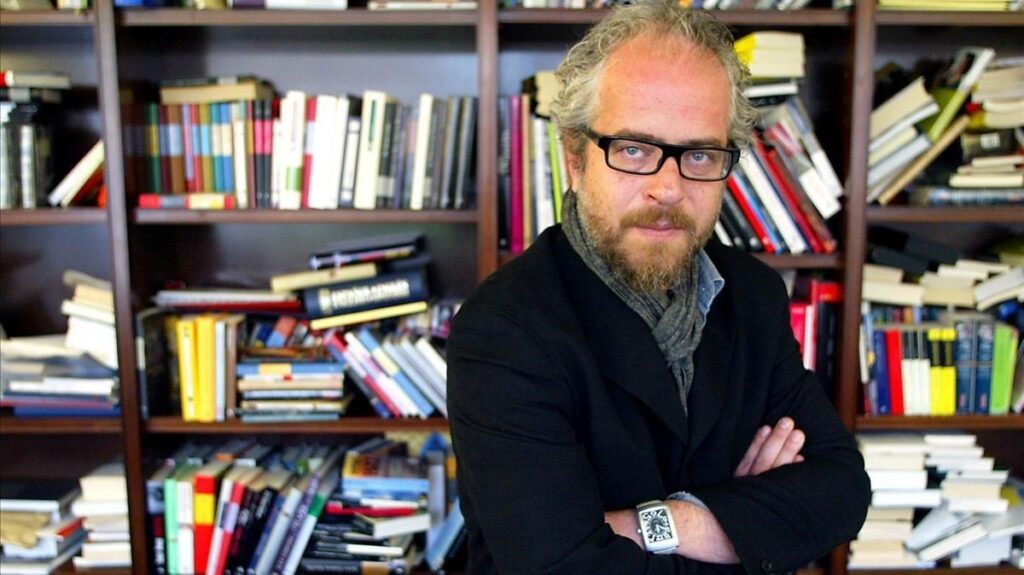

Conocer el sector editorial es una condición indispensable cuando se desea implementar un proyecto. En el caso de Luis Paliza, editor y director de la editorial Reino de Almagro, se desplaza a paso firme por el rubro, combinando su experiencia librera con la formación profesional y, sobre todo, con una merecida cuota de pasión por el oficio.

Se dice que perseguir el sueño editorial es una locura.

Sería así si no se tomara enserio el oficio. Muchas veces caemos en el romanticismo o cliché cuando queremos ser editores o «formar parte de», pero lo cierto es que, si realmente queremos dedicarnos a esto, debemos empezar por ser objetivos y asumir nuestras capacidades y limitaciones.

¿Qué lleva a un profesional a forjar un proyecto editorial? Se puede ser escritor o lector, pero no necesariamente editor.

En mi caso, las experiencias como librero e historiador y las ganas de asumir un nuevo reto. Trabajé varios años como librero en algunas librerías y ferias de Lima. También realicé investigaciones en el archivo histórico para un proyecto cultural en Trujillo. Todo eso me sirvió para formar un proyecto editorial.

¿Es necesaria la especialización dentro del sector editorial?

Eso depende de cada proyecto. Hay algunas editoriales especializadas que ya tienen un concepto propio y un público objetivo, eso es bueno. Por otro lado, hay otras que apuestan por publicar diferentes temas y compiten con las especializadas, no sé cuán beneficioso sea eso para ellos. Lo que sí creo es que cualquier editorial, especializada o no, debe tener su propia identidad, es decir, algún detalle que las haga diferente de las demás.

¿Cuál es la lectura actual del mercado editorial post-pandemia? El sector del libro fue uno de los más afectados tras la crisis sanitaria.

Sí, muchas editoriales y librerías tuvieron que cerrarse por esta crisis. Sin embargo, también es cierto que aparecieron otras y las que quedaron se reinventaron. La virtualidad empezó a tener mayor presencia en el mercado editorial, no solo para compras, sino también para generar interés y expectativas en el público. Algunos editores y libreros entendieron eso y apostaron por nuevas estrategias de marketing. Considero que, hoy en día, el problema que afronta el sector del libro es la recesión económica que arrastra el país desde el año pasado.

¿Cuál es el enfoque que debe tener todo proyecto editorial con miras a convertirse en un proyecto rentable?

Lo primero es ser consciente de que una editorial es una empresa. Como tal, debe ser manejada con responsabilidad y confianza, pues hay una inversión de dinero y tiempo. Es importante contar con personas que tengan experiencia en el campo, un buen contador y un plan de trabajo, por lo menos anual. Si todo eso funciona bien, se obtendrán buenos resultados.

Para forjar un proyecto editorial hay que ser resilientes. ¿Qué dificultades enfrentaste durante la formación de tu empresa?

La primera fue la formación del equipo de trabajo. Eso de trabajar sólo con amigos no siempre es una buena idea. Luego, las tareas y responsabilidades de cada uno, porque muchas veces uno termina haciendo todo: revisiones, publicaciones en redes sociales, ventas, distribución, etcétera. El tema económico también es una dificultad si no se trabaja con seriedad. Esto último es muy delicado: si no se sabe cómo abordarlo, lo mejor es contratar a un profesional.

En tu opinión, ¿el editor se forma o aprende a partir de la experiencia?

Conozco varios editores que se hicieron desde la experiencia y que luego necesitaron una formación teórica e, incluso, de gestión para continuar con sus proyectos. Se puede conocer el circuito del libro desde afuera, pero se necesitan conocimientos que ayuden a desarrollar un mejor producto editorial. Yo creo que sí es importante la formación, porque permite abrirnos a otras posibilidades y nuevas estrategias. Además, el editor debe estar siempre actualizado.

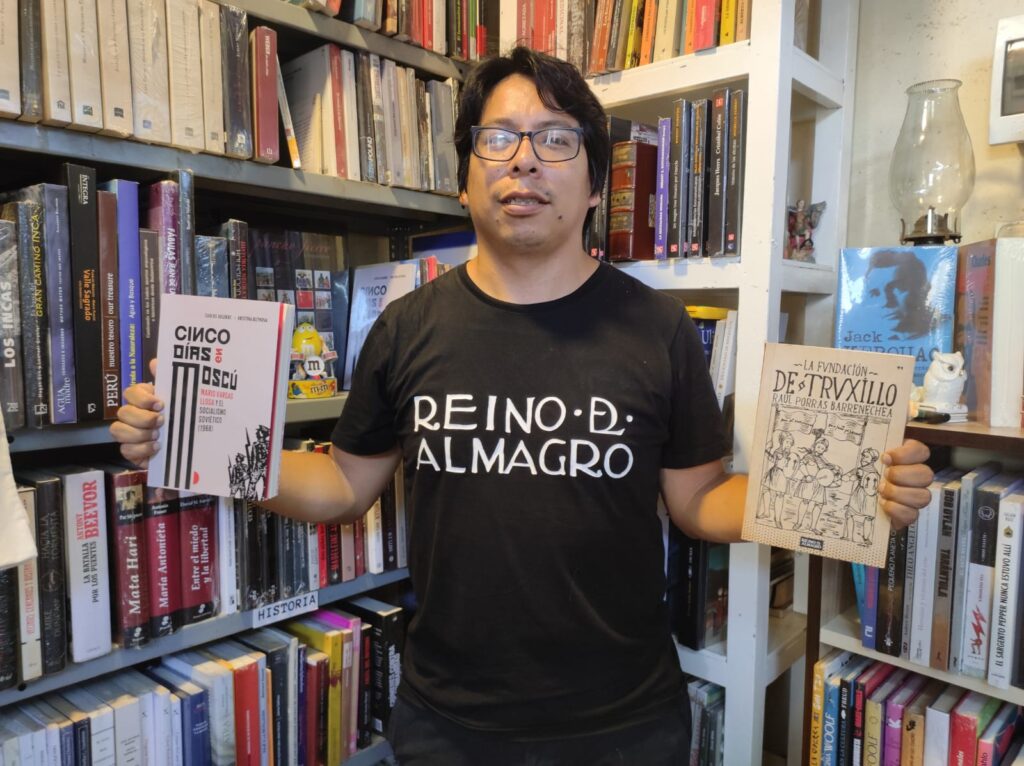

Coméntanos un poco acerca de Reino de Almagro, la editorial que diriges.

Reino de Almagro nació a mediados del 2022, cuando estuve trabajando en Trujillo para el proyecto cultural Exlibris Truxillo. La idea inicial fue rescatar libros sobre la ciudad, pero con los meses está idea se fue abriendo y apostamos también por el ensayo y la investigación. Entonces se armó un plan de publicaciones por año. El año pasado fuimos beneficiarios del Estímulo Económico para la Cultura, que nos permitirá rescatar los cuentos de María Negrón Ugarte, una escritora liberteña poco conocida y que debería leerse por su labor en la educación infantil. Somos una editorial joven, pero con mucho ánimo por crecer.

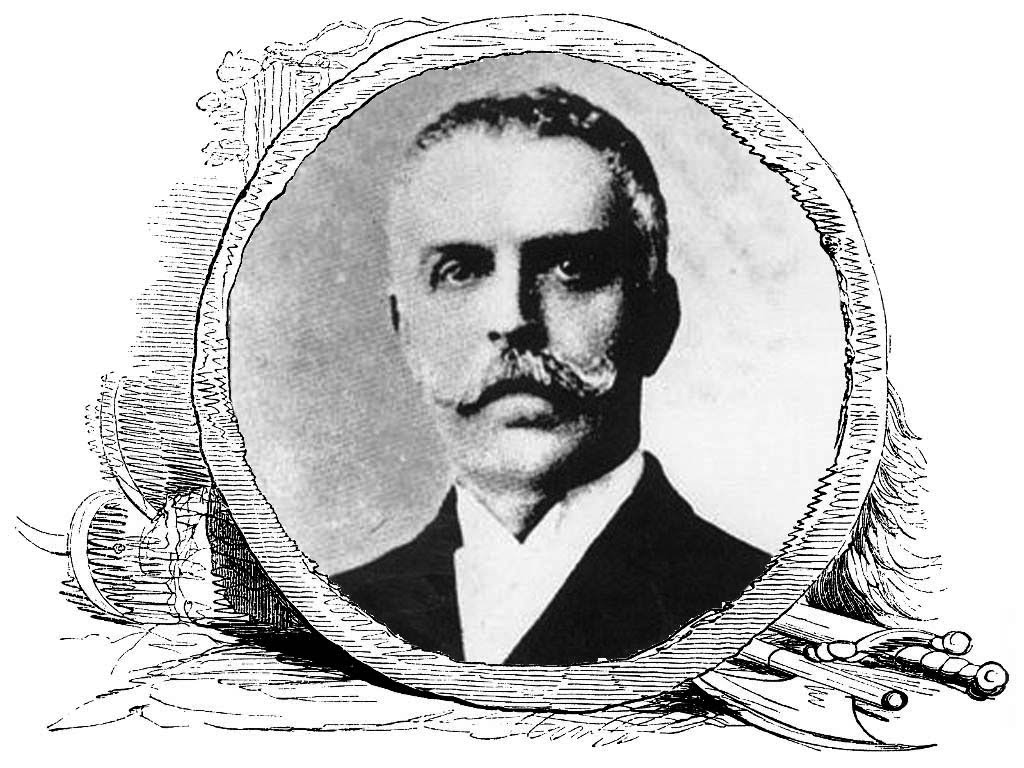

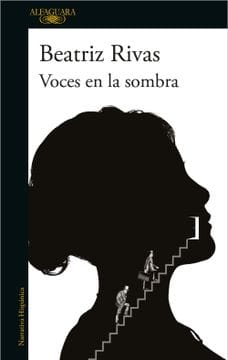

Sabemos que está próxima la presentación de un interesante libro sobre Mario Vargas Llosa.

Cinco días en Moscú. Mario Vargas Llosa y el socialismo soviético (1968) de los historiadores Carlos Aguirre y Kristina Buynova, es un libro que trata sobre la visita que hizo Vargas Llosa a Moscú, durante cinco días, allá por el año 1968 — una visita que calificó como «traumática»—. En el libro se detalla la censura y traducción al ruso de La ciudad y los perros, así como los lamentables acontecimientos en Checoslovaquia. Ese viaje y los posteriores sucesos generarían en Vargas Llosa un desencanto por el socialismo que, posteriormente, se evidenciaría con su ruptura con Cuba. El libro es importante por la documentación y correspondencia inédita, poca conocida, que se encontró en los archivos de Vargas Llosa en Princeton y en el Archivo Estatal Ruso de Literatura y Artes.

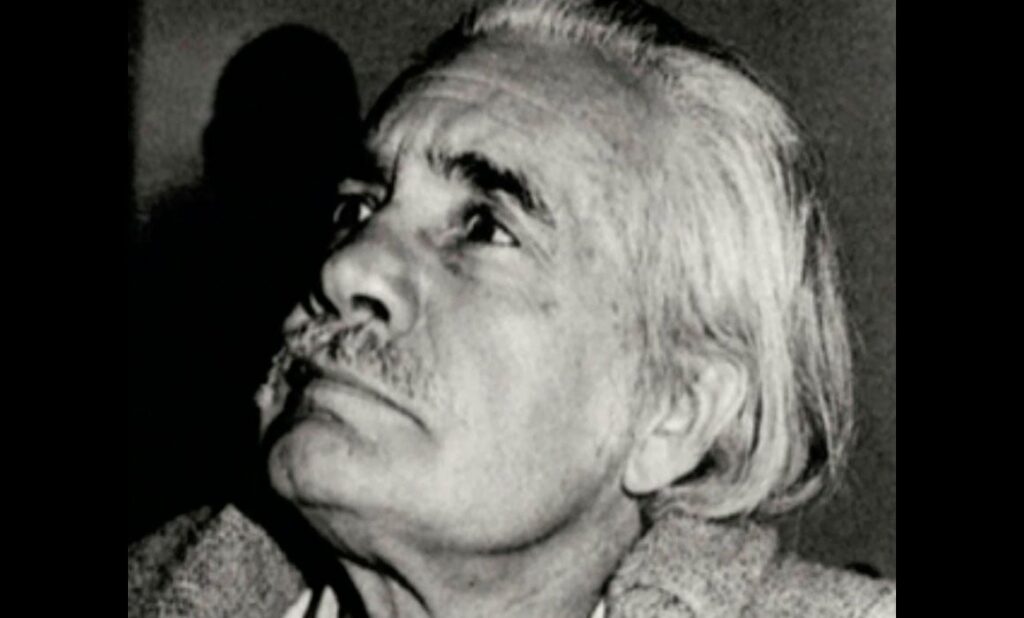

Sobre Luis Paliza

Foto: Réul Pérez

Estudió Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cursos en la Maestría de Literatura Peruana y Latinoamericana en la misma casa de estudios. Posteriormente, cursó una maestría en Investigación Histórica en la Universidad de Extremadura (España) y es egresado del Curso Integral de Edición de Publicaciones de la Escuela de Edición de Lima. Asimismo, se desempeña como editor del Mapa Literario de Trujillo y director de la editorial Reino de Almagro.