Sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y formador de editores como coordinador del curso Gestión de la Producción Editorial en la Fundación Gutenberg, Diego Barros comenta en la siguiente entrevista acerca de la formación del editor de materiales educativos, así como algunos puntos que tocará en el curso que dictará en la Escuela de Edición de Lima.

En cuanto a la edición de materiales educativos ¿cuál es el perfil del profesional de este rubro editorial?

En el mundo de la edición se requiere la experiencia propia del saber editorial con muchos componentes y herramientas generales. Normalmente, un editor es alguien que tiene una experiencia previa en alguna especialidad y, salvo que se dedique a editar un material específico —por ejemplo, los médicos que en algunos casos se dedican a la edición de libros de medicina— posee un conjunto de herramientas y un modo propio de aproximación a los materiales. Esas sapiencias van acompañadas de la colaboración y la participación de equipos. En el caso del libro y los materiales educativos, se encuentran mediados por lo didáctico, debido a que están previstos para ser elaborados en situaciones de enseñanza-aprendizaje. Si bien la mirada didáctica es indispensable, no quiere decir que el editor debe estar formado necesariamente en ciencias de la educación o que tenga una capacitación específica en didáctica. Es bueno que conozca este instrumental, pero además debe estar reunido y formar parte de un equipo de profesionales provenientes del mundo de la didáctica. Lo mismo ocurre con los contenidos, pues, de ser algo muy específico los editores solo podrían editar aquello en lo que están formados. En mi caso, provengo del campo de las ciencias sociales, pero con las herramientas editoriales puedo abordar materiales de diferente tipo.

El material educativo como tal, o los libros del sector, tiende a relacionarse casi siempre con la escuela, sea por los cursos de matemáticas, lenguaje, entre otros. Pero, digamos que el concepto va más allá.

Totalmente y esa es parte de la complejidad que tiene la edición de materiales destinados al sector educativo. Claro que hay otro tipo de complejidades o especificidades que tienen que ver más con un tema comercial, pero lo cierto es que los materiales educativos están cruzados por un triángulo en el que convergen la mirada disciplinar, es decir la del contenido específico, la mirada didáctica y la mirada propiamente editorial. En el caso de la didáctica, uno de los grandes desafíos que tiene que ver con la escuela en toda su extensión (desde la educación básica hasta la superior), es lo que se conoce como trasposición didáctica, lo cual significa procesar un contenido científico específico para un destinario que no es científico, pero que debe tomar contacto con dicho contexto. Este proceso de trasposición lo aportó el francés Yves Chevallard, didáctico de la matemática, quien después lo aplicó un poco más allá de la edición específica para textos matemáticos. Esto es válido para cualquier disciplina.

Sabemos que el editor habla a través de su catálogo. En el caso del sector educativo, ¿cómo se compone el catálogo de un emprendedor editorial de este tipo? Recordemos que la editorial es el catálogo.

Es muy cierto lo que decís. Parafraseándote un poco a vos, yo siempre digo que el catálogo es el documento de identidad del editor. Uno mira su catálogo y puede darse cuenta cómo piensa o hacia dónde va su propuesta. Considero que en el mundo de la edición escolar los catálogos también deben tener esa impronta, pero convengamos en algo, entrando un poco a esta especialidad de la edición. Existe algo que es como una aduana, una gran barrera llamada currícula. Los editores de materiales para la escuela están sobre determinados por una dimensión muy importante que tiene que ver con los contenidos prescriptos específicamente por la autoridad educativa, para su enseñanza en cualquiera de los niveles. Es decir, uno sabe perfectamente que está previsto en un primer grado de la enseñanza primaria para que un chico salga leyendo y escribiendo. Para eso hay una didáctica específica y un procesamiento editorial de materiales.

En tal sentido, hablamos ya de una generación de contenidos y la aplicación de herramientas en la edición de textos y materiales educativos. ¿Cuáles son esos mecanismos que maneja el editor de este rubro?

El editor de materiales educativos debe conocer, en primer lugar, los contenidos curriculares de la materia que va a editar. Salgámonos un poquito del libro de texto propiamente dicho y entremos un minuto en la literatura, por ejemplo. Es muy importante conocer los modos en los que se enseña hoy literatura y cuáles son las corrientes más actualizadas en la enseñanza de esta materia, pensando en si hay un editor que está desarrollando un catálogo de literatura específicamente prescrita para la escuela. Hay una literatura que está determinada por las necesidades curriculares y las necesidades del lector en la situación del aula. Entonces, estamos frente a un conocimiento que el propio editor adquirió a lo largo del tiempo, en el caso que no esté formado en literatura o en la didáctica de la misma. También se da el caso de la incorporación de figuras y otros tantos elementos, de ahí que la edición para la escuela es muy compleja desde el punto de vista intelectual y material, pues requiere de las destrezas de conocedores específicos de estas cuestiones. Por otro lado, a la hora de tomar decisiones sobre qué textos son los más adecuados curricularmente y en función del nivel evolutivo de los alumnos, existe una dimensión didáctica a tener en cuenta. No sería lógico que un estudiante que recién está empezando a leer se aventure a repasar una obra de teatro de García Lorca, que está exigida en la currícula de cuarto año de secundaria.

Por lo general se asocia también al material educativo con la literatura infantil y juvenil. ¿Por qué se da este encasillamiento? Digamos que el concepto es mucho más amplio.

En el mundo editorial, en general, hay géneros y formatos específicos. Los manuales de cátedra en la universidad son un tipo de género editorial. En el mundo de la escuela, justamente por las exigencias y la situación del aula, así como por las exigencias curriculares, se han impuesto a lo largo del tiempo determinados géneros que son específicos del mundo de la escuela. El libro de texto, o a veces llamado manual, es un ejemplo, y la literatura prescrita para la escuela también. Ahora, para adentrarnos un poquito en el mundo digital y no quedarnos solamente en el formato analógico, las plataformas, que son un complemento muy importante para el trabajo del docente en el aula, también requieren de una mirada editorial y un editor podría empezar a pensarlas como un nuevo género editorial en el marco de la edición digital. Pensar en una secuencia didáctica, pensar en una forma de subida de contenidos, incluyendo materiales audiovisuales, también exige un tipo de género editorial propio de la escuela.

Y ahí la didáctica es la que determina las necesidades justamente de este lector tan complejo del que no hablamos todavía, es decir, del lector específico de libros y materiales educativos. Cuando un editor piensa en la edición de una novela, por defecto está pensando también en el lector, es decir, no hay mediación. En el caso del sector educativo hay que pensar que el consumidor del producto no lo elige directamente. Esta es la complejidad en la figura del lector y de la edición escolar. El que elige es un lector interviniente, por llamarlo de alguna manera, que es el docente. Si el libro que eligió representa mejor su modo de trabajo o considera que coadyuvará al cumplimiento de sus objetivos, se genera recién la elección del texto que recibirá el lector final. Esto tiene consecuencias o efectos en el modo de comercialización del producto. Pero eso lo hablaremos en extenso en el curso que daré en la Escuela de Edición de Lima (del que nos ocuparemos más adelante).

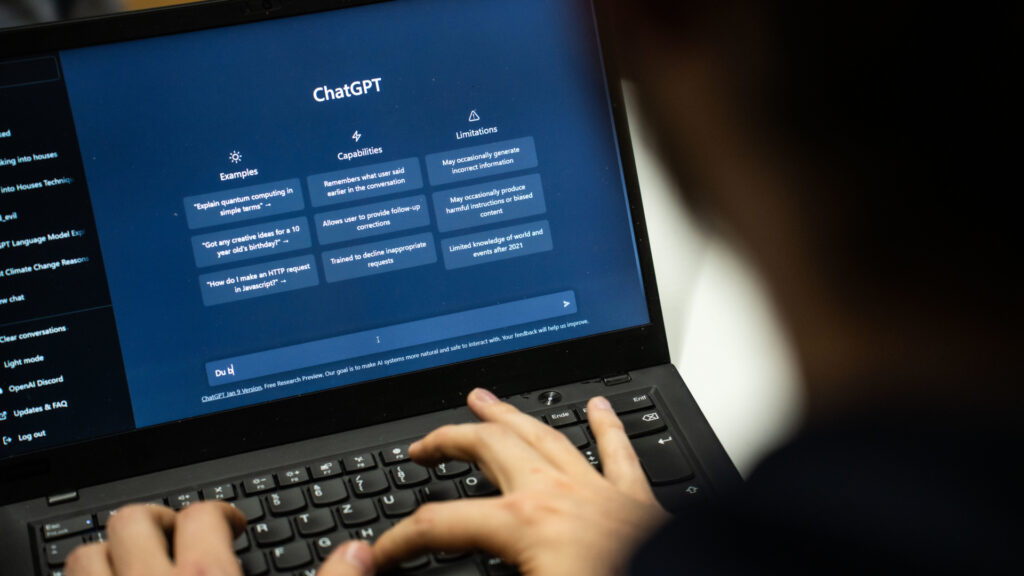

La tecnología, ¿representa una gran oportunidad para el editor de libros y materiales educativos, así como un complemento a su labor? En tiempos de inteligencia artificial quizá no sea posible soslayar esta tecnología inmersa ya en el tema de la generación de contenidos.

Opino que debería tomarse como un complemento. En realidad, todo esto un verdadero working progress. En general, la introducción de nuevas tecnologías no ha servido para desplazar, complementar o transformar los modos habituales de procesamiento de contenidos, sino que generó una gran interrogante: si los docentes están lo suficientemente capacitados como para darse cuenta de cuanto hay de positivo o negativo con este tipo de incorporaciones a su propia práctica. A la escuela se le acusa casi siempre de ser un espacio conservador y resistente a estos cambios. Eso a veces es bueno y en ocasiones no. Lo cierto es que una vez más la responsabilidad recae en manos de los docentes. Asimismo, también es necesario hacer una distinción entre la escuela secundaria y la primaria, que son dos sub universos bastante diferentes, para saber si la inteligencia artificial, a futuro, golpeará mucho más rápido a la edición de materiales para adolescentes o generará cambios radicales en los productos para niños.

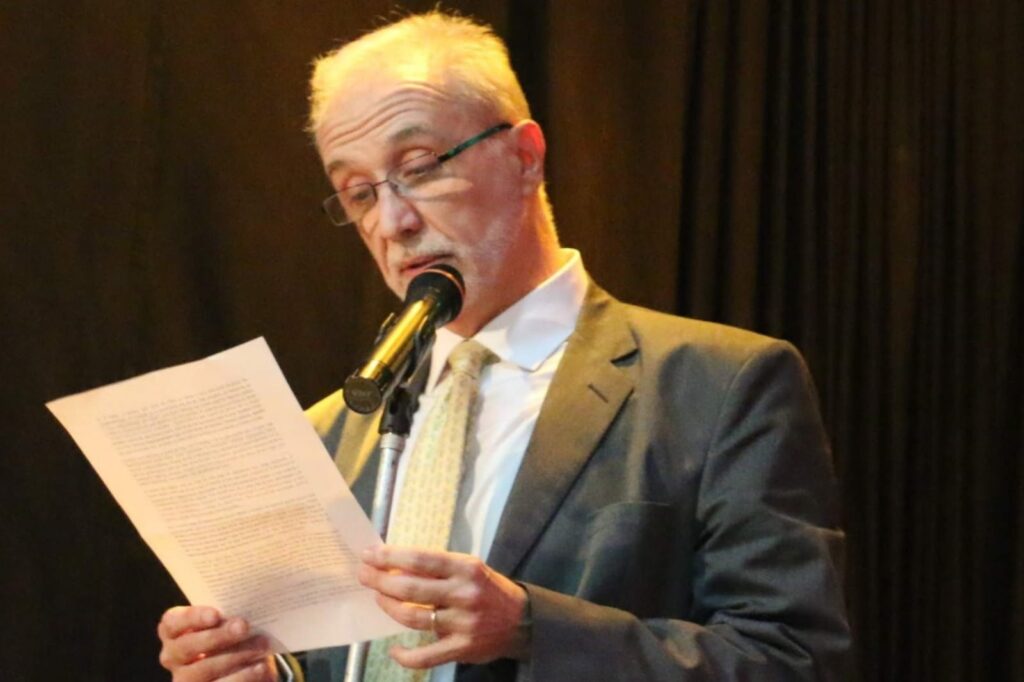

Respecto al curso de Edición de Libros y Materiales Educativos que dictarás en la Escuela de Edición de Lima, ¿por qué los profesionales del sector educativo y de otros ámbitos deberían llevarlo? Uno puede ser docente, pero no necesariamente tener la mirada editorial para elaborar productos de este tipo.

Hay varias razones. La primera es porque al interior del campo editorial hay muchas más instancias de formación universitaria o preuniversitaria. Lo cierto es que la edición es una especie de profesión a la que uno ingresa por la ventana y se aprende el oficio precisamente haciéndolo. Esto implica cierta formación desde el punto de vista profesional. Soy un gran defensor de la necesidad profesional de la práctica editorial y me adhiero totalmente a lo que se dice respecto a que es difícil que un editor sea bueno si no es curioso, inquieto o si no está actualizado. En lo que suelo llamar razones editoriales específicas, hay cosas que tienen que ver con el saber específico del editor que no tienen ni los didáctico ni cualquier otro profesional.

La segunda cuestión tiene que ver con lo que veníamos hablando anteriormente respecto a que más allá de las herramientas universales de la práctica editorial, el mundo de la edición escolar tiene diversas cuestiones específicas, como los criterios profesionales, con los cuales los editores armamos determinados catálogos o colecciones, teniendo en cuenta la perspectiva didáctica. Es importante que como profesionales de la educación conozcamos estos aspectos. Me ha pasado que a veces genera sorpresa cuando uno explica todo el conjunto de elementos o la serie de decisiones que hay detrás ya no solamente de un catálogo, sino inclusive hasta de un solo libro, respecto a cómo se definen las etapas de producción o la elección de la tipografía —porque no es lo mismo hablar de tipografía que de un cuerpo tipográfico—.

Por ejemplo, no es lo mismo pensar en un material para un chico que está aprendiendo a leer y a escribir, a uno que ya maneja ambas actividades. He ahí una diferencia fundamental y una decisión netamente editorial. Un amigo me dijo una vez que si edité un libro de texto podía editar cualquier cosa. Por eso me parece importante que se ceda un espacio para la formación. En este caso, el curso consta de ocho clases en las que partiremos de lo general a lo particular, no sin antes advertir que hay cosas que son universales y generales en el trabajo editorial, pero llegado el caso surgen saberes y prácticas específicas en función de este género tan singular. Editores y docentes son los destinarios principales de este curso, con esa doble mirada de la que hablamos, pero también para todos aquellos profesionales apasionados por la enseñanza y la labor editorial. Imagino un espacio en este curso en el que se produzca un encuentro entre esas dos miradas: la del aula, desde la experiencia del vínculo cotidiano con los alumnos, y la de los editores, respecto a la medida en que se tiene en cuenta el libro y las dimensiones profesionales de cada uno.